【標津町 地域おこし協力隊募集!】知り合いゼロでも気づいたら仲間に巻き込まれてる!? 協力隊OBたちに聞く実体験

文化庁による取り組み「日本遺産」に認定された標津町。

前回のインタビューでは、一万年という途方もない時間を鮭とともに歩んできた標津町の特色や、目指す観光振興の未来などについてお話しを伺いました。

【標津町 地域おこし協力隊募集!】鮭とともに一万年!そして次の一万年へ。日本遺産に認定された標津町の観光を一緒に盛り上げる地域おこし協力隊員を募集!

南知床標津町観光協会では、日本遺産を活用しながら一緒に町を盛り上げてくれる地域おこし協力隊スタッフ1名を引き続き募集中です。

そこで今回は、地域おこし協力隊の着任から任期終了までの実体験を深掘り!

協力隊を経験した3人の先輩たちを訪ねました。

地域おこし協力隊は常に募集されているわけではありません。必要な時に、必要な事業で募集があり、そのタイミングで手を挙げた人と町とがいわば運命的に出会うもの。移住が必要なことから、人生が変化する冒険でもあります。

これまで標津町にやってきた協力隊のスタッフは、何がきっかけでほぼ東の果ての地を選んだのか?どんな人と出会い、どんな活動をしてきたのか?そして、協力隊の任期を終えたあとも標津町に住み続ける理由とは……?

今回は「標津町に暮らす自分」も想像してみながら、リアルな声にふれてください。

<こんな人におすすめ>

・海や自然が好きな人

・町づくりに携わってみたい人

・人との交流が好きな人

・地域の思いに寄り添える人

・北海道の歴史に興味がある人

・SNSやウェブサイトでの情報発信が得意な人

<募集概要>

▼募集職種

標津町地域おこし協力隊員【委託型】として以下のスタッフを募集

・観光地域づくり推進員 1名

→標津町の観光資源の掘り起こし、観光メニュー開発、情報収集・発信など

町名が読めない、どこにあるかも知らない地へ

最初に訪ねたのは標津町役場。現在、農林課で勤務している神田あかりさんと、この3月に地域おこし協力隊を卒業したばかりの大野邦江さん、2人にお話しをうかがいました。

─── ご出身はどちらで、標津町に来たきっかけはなんですか?

神田 私は新潟県の生まれですが、祖父母が旭川に住んでいて、夏休みといえば北海道という生活でした。小さい頃から住みたいと思っていたので北海道の大学に進学して。

大学院生の途中で「まずは北海道で働いてみるか」と思いまして、任期が決まっている地域おこし協力隊なら休学して働けるので、当時希望していた社会教育をさせてくれる募集を探したところ、札幌近郊と標津町の2ヶ所が候補に挙がったんです。

その時は札幌に住んでいたこともあり、札幌から遠い場所にしようと標津町に決めました。

─── 標津町には来たことがあったんですか?

神田 いや、それどころか町の名前も知りませんでした。

大野 あ、私も知らなかったです。「しべつ」って読めなかった(笑)。場所も北海道の左のほうを想像してたら、逆にかなり右でした。

─── お2人とも全然知らない町だったんですね!大野さんはどうして標津町へ?

大野 私は愛媛県生まれで中学の時に千葉県に引っ越して、大学からは東京で1人暮らしをしていました。東京にいた時、友達のつながりで出会った中標津の人とお付き合いをしまして、彼が標津町の起業支援制度を活用して起業するというので、結婚と移住をすることになったんです。

ちょうどその時に地域おこし協力隊の募集があって、たまたまそこに入れたという形です。この辺りには夏に2、3回しか来たことがなかったんですが、冬に移住したら人がまったく歩いてない(笑)。寒さで顔が痛かったのを覚えています。

協力隊の仕事とその後。それぞれの標津町

─── 地域おこし協力隊での仕事内容は?

神田 じつは、私が応募した時は何をするかが決まっていない協力隊の募集だったんです。大学で子供向けの科学イベントをしていたので、社会教育をやりたいとは思っていました。そうしたら、ちょうど町の自然などについて子供に体験してもらう「ふるさと学習」の枠が空いたので、夏休みの自由研究にできるような講座とか、たまたま希望していたことができた。

あとは町内をあれこれ突撃してはSNSで発信するということをしていました。

大野 私の時は何種類かの募集があって、観光、サーモン科学館、移住相談の窓口、体育館かな。その中で自分も当事者だった移住関係、「移住コーディネーター」という名目の協力隊として着任しました。町外の方の移住と町内の方の定住サポート、空き家・空き地バンクの登録、情報を発信するウェブサイト作りだとかをして。3年任期だったんですが、約1年ほど産休をとったので、4年ちょっと在籍していました。

─── 産休があればそのぶん任期を延ばせるんですね!

大野 はい、「もちろんだよ」と言っていただけて、助かりました。今年3月で協力隊は任期満了ですが、今「標津町定住サポートセンター」として運営している仕事を役場から業務委託する形で引き継いで、起業することになりました。町内に事務所兼コワーキングスペースも作る予定です。

─── 大野さんは結婚や出産、起業があって任期満了後も定住という道に進んだのですね。一方、神田さんはなぜ標津町に住み続けることを選んだのでしょう?

神田 じつは大学を休学できるのが2年間だったので、2年で協力隊は終了して札幌に戻ったんです。だけど、標津町に戻ってくるつもりで帰ったのでアパートも引き払いませんでした。その後、標津町役場の一般職員試験を受けて、翌年の4月に職員になりました。

─── アパートもそのままで!? 役場の試験に合格しなかったらどうしたんですか?

神田 その時はまた別の会社に入るとか。協力隊にいた2年間で知り合いがすごく増えたので、「まぁなんとかなるだろう」っていう気持ちだったんです。よく考えたらずぶといですね(笑)。

標津町には「Ynet.」と「しべつ未来塾」という若手が集まるグループがあるんです。「Ynet.」に入ったのと、仕事で「しべつ未来塾」の事務局をやることになったので、知り合いゼロの私にも同年代の友達ができたっていうのが大きな支えになりましたね。

仲間とのつながりを生む2つの居場所とは?

─── 「Ynet.」と「しべつ未来塾」ってなんですか?

神田 「Ynet.」のYは……「役場」の中の「ヤング」な「有志」(笑)。役場の課を横断して若手が集まって、標津町の人が町を好きになれるようなことを考えるグループです。政策提案をするのが使命ですが、そのために視察研修で他の町へ行ったり、町の人から聞き取りをして何が必要かを探ったりしています。

大野 協力隊も役場の各部署付けになるので、私も誘われて入ったんです。今は『sipeto(シペト)』というフリーペーパーを年2回発行していて、私たちで町の人を取材して記事を書いて、デザインもしています。

神田 お互いに話す機会がなかった町の人同士に集まってもらって標津町を満喫するツアーを考えたり、コロナが始まった時は飲食店のテイクアウト情報をまとめたり。政策提案をするための町の課題が何かを、町の人たちに聞く機会になりました。

「Ynet.」は役場の業務時間内に行う仕事ですが、「しべつ未来塾」は町内外・業種問わず、町内の横のつながりづくりや標津町の「関係人口」を増やす取り組みをしています。イベントを盛り上げたり標津町の魅力を増やしたり。こちらの発足も「Ynet.」と同じ2014年頃。標津町に来た時から入っていて……というかいつの間にか巻き込まれていて(笑)、今年3月まで2年間は代表もしていました。標津町が好きな人なら誰でも入れます。

大野 私は「しべつ未来塾」には関わっていませんが、知り合いのいない移住者が気軽に入れるのはすごくいい。

神田 この2つのグループで本当にたくさんの人と知り合えたので、私の場合はそれが標津町に戻ってくる1番の理由になりましたね。「おいでおいで」と誘われていつの間にか仲間ができて、標津町が自分の居場所になるような集まりだと思います。

─── 今回の募集は観光協会の配属ですが、望めば商工観光課の一員として「Ynet.」にも入れるし、「しべつ未来塾」に入ることもできるんですね。

大野 お試し入部も大歓迎です!(笑)

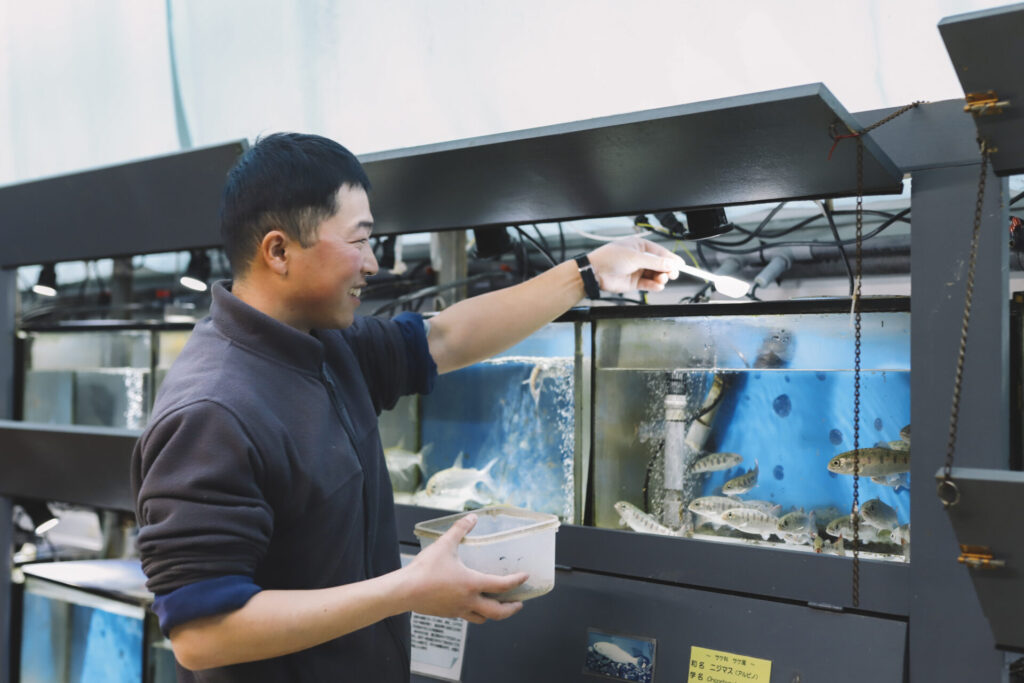

役場をあとにし、向かったのは標津町の観光拠点のひとつ、標津サーモン科学館。日本遺産となった『「鮭の聖地」の物語』についての展示が新たに加わり、昨年はさらにレストランやショップが入る「まちの駅 標津サーモンプラザ」もオープンしました。

地域おこし協力隊として標津サーモン科学館に配属され、任期が終わった今もここで働く仁科斎(いつき)さんを訪ねました。

サケに憧れて「鮭の聖地」へ!

─── 仁科さんが標津町に来た経緯を教えてください。

仁科 初めて標津町に来たのは2018年11月です。当時は野生動物の調査などの専門学校生で、実習先として標津サーモン科学館があるのを知って、約3週間滞在しました。子供の頃から鮭の仲間、サケ科の魚が大好きで、鮭関係の仕事に就きたいけれど鮭以外でも生き物に関われればと思い、専門学校に入ったんです。

─── 鮭の何が仁科さんをそれほど惹きつけたんでしょうか?

仁科 図鑑で見た時、そのフォルムや生態のかっこよさにひと目惚れしました。生まれ育った広島にも鮭の仲間がいますが、山奥に行かないとなかなか会えないので身近ではなく、ただただ図鑑の中の姿に憧れていましたね。

仁科 実習で来ている間、当時の地域おこし協力隊で当館に配属されていた方が年度末に辞めるかもしれないというお話を聞きました。もしかしたら募集があるかも……と定期的に町のウェブサイトをチェックしていたところ、見つけたんです。

─── すでに狙いをつけていたとは!

仁科 僕は自分のやりたい仕事に就きたくて脱サラして学生になったということもあって、こんな機会は次にいつ巡ってくるかわからないと思い、学校を中退して地域おこし協力隊に入りました。面接の際に、3年の任期を終えたあとも可能であればここで働きたいと希望を出していて、昨年任期を満了後に就職という形になりました。

フィールドに出て、「好きを夢中でやる」

仁科 2019年4月から当館の支援員という立場で地域おこし協力隊となり、飼育業務や来館者への案内などを経験したんですが、それとは別に、地域おこしとはどういうものかを知るために「しべつ未来塾」にも入りました。協力隊の2年目には代表も務め、コロナ禍でのルール作りなどを進めました。今はちょっと、プライベートが忙しくてほとんど関われていないのですが……。

─── プライベートって、気になるんですが。

仁科 じつは趣味で川に潜ったり、釣りをしたり、自然散策をしているんです。これが休みのほぼ全てと仕事の前後を費やすくらい熱中していまして……。それから、こういう施設で働くからには学芸員の資格を取りたくて、通信大学で大学卒に準ずる学歴と博物館学の単位を取得しようと勉強に取り組んでいます。

自分は生き物の勉強をしてきたわけではありませんし、施設で働くには経験が浅い。フィールドに出て実際に魚を見て勉強することを人一倍やらないといけないと自覚しています。苦労して頑張っているわけではなく「好きを夢中でやる」ということです。

─── どんな生活リズムなんですか?

仁科 鮭のシーズンによって違いますが、カラフトマスの遡上時期は毎朝ウトロに通ったり、秋はヒメマスのために屈斜路湖に通ったり。夜中2時に起きて現場に行って、朝6時半頃まで潜るなり釣りをするなりして、8時半頃には帰ってきて仕事をします。17時半に終業したら食事や風呂を済ませて、0時近くまで資格の勉強……そしてまた2時に起きて現場へ、という感じですかね。

─── 全然寝てないじゃないですか!

仁科 そうですね(笑)。でも広島で過ごしていた時よりも今のほうが元気なんですよ。飼育も観察も釣りも勉強も、すべてに活きてくる手応えがあって。一生かけて追いかけてもわからないことがたくさんあるのが自然や生き物だと思いますので、探究しながら、自分が実際に見たことや体験したことをもとに、お客さんの年齢や知識量に合わせた解説ができるようになりたい。鮭の魅力を最大限に発信することが、標津町の魅力づくりになると僕は思っています。

理解し合える仲間たちとともに、標津町をつくる

─── 標津町に暮らしてみて、どんなところに魅力を感じますか?

仁科 ちょっと、鮭の話ばかりで恐縮なんですが……(笑)、1番はやっぱりサケやマスといった魚が身近にいる自然があることですね。標津町をはじめ、この辺りの川は時期が来るとたくさんの鮭の仲間が遡上します。図鑑やテレビでしか見たことがなかった光景を目の前にした時、もう感動しすぎて何が起こっているのか理解が追いつきませんでした。鮭の生態は理解していましたが、この子たちは大海原を旅して数々の死線を越え、生まれた川へ帰ってきたんだ……!とすごく感動しました。

─── やっぱり「鮭の聖地」ですね! それにしても、鮭への愛がすごいです。

仁科 標津町に来てから最も関わりが多かったのは「しべつ未来塾」の仲間なんですが、仲間たちもそんな僕をすごく理解してくれていて救われているんです。今シーズンの冬にスキーに行こうと誘われた時も、期末試験で川へ行けてなかったので「ごめんフィールドワークに行くからスキー行けません」って断ったんですよ。そうしたら「あんたらしい返答で助かったよ」って言われて、最高の理解者たちだと改めて実感しました(笑)。

─── 仁科さんも「しべつ未来塾」があったことで自分の居場所を見つけたんですね。

仁科 標津町には、今の標津町を前向きに考える若者たちがたくさんいるな、という印象があります。外から来る人に対しても温かく受け入れてくれて、意見を出し合っている。僕は魚が好きですけど、客観的に見て一般の人がどういう目で標津サーモン科学館を含めた鮭を見ているのか、フィードバックをもらえるのも嬉しいですね。当館の館長、副館長をはじめ、この職場も僕の標津界隈における育ての親のように感じてもいます。地域おこし協力隊のOBや、経験豊富な先輩方が周りにいてくださるというのがありがたいです。

─── これから観光協会の地域おこし協力隊に入る方とも一緒に活動する機会がありそうですね。

仁科 はい、当館はやはり標津町の観光の中核施設ですし、教育旅行の子供たちが訪れる場所でもあります。昨年はサーモンプラザがオープンしたり、これからお祭りを再開したりと、何かと動きがありそうです。町を盛り上げていくためにはいろいろな人が関わって協力することが必要不可欠だと思うんですよね。僕らと一緒になって盛り上げてくれるような人が来てくれたら、とても嬉しいなと思っています。

─── ありがとうございました。地域おこし協力隊に入った皆さんが、その後も標津町でいきいきと活動されている姿がまぶしいです!

<募集概要>

▼募集職種

標津町地域おこし協力隊員【委託型】として以下のスタッフを募集

・観光地域づくり推進員 1名

→標津町の観光資源の掘り起こし、観光メニュー開発、情報収集・発信など

▼任期

2024年4月1日〜2025年3月31日

※活動状況等に応じて最長3年間まで任期延長あり

▼委嘱形態

・標津町と業務委託契約を締結し、この契約に基づいて業務を実施していただきます。

・標津町とは雇用関係にないため、健康保険及び年金等はご自身で加入し、保険料等を負担いただくことになります。

・1日の勤務時間は8時30分~17時15分(1時間の休憩を含む)とし、原則として週5日間を業務日とします。

※ただし、業務の内容により変動する場合があります。

・月に1回程度、活動内容・時間・経費等を含めた活動報告をしていただきます。

・地域おこし協力隊の活動に差し支えない範囲で、兼業を行うことができます。(要届出)

▼報酬(委託料)及び福利厚生等

・月額275,000円(年額上限3,300,000円)※保険料等はご自身で負担

・活動に要する経費として、年額1,500,000円を上限に支払いします。対象となる経費は以下のとおりです。

—

① 住居借上料(上限月額45,000円)

② 車両維持費(業務等で使用する車両費、燃料費等:上限月額35,000円)

③ 通信費(データ通信等に係る経費:上限月額:5,000円)

④ 消耗品費・備品購入費(文房具類、パソコン等:上限年額180,000円)

⑤ その他:活動旅費、研修・資格取得等に要する経費、傷害・賠償保険・健康保険・年金等の各種保険料の他、地域おこし協力隊推進要綱に基づいて町が適正と認めたもの

▼必要事項

・普通運転免許

・標津町での居住

▼応募方法

所定の応募用紙・履歴書・レポートを担当窓口へ提出(メール・郵送可)

▼応募締切

・随時

▼問い合わせ

標津町役場商工観光課

0153-85-7246

kankou@town.shibetsu.lg.jp

応募用紙の取得および詳細はWEBサイトを参照

KEYWORD

春日明子

1979年生まれ、神奈川県横浜市出身。会社員時代に釣りに目覚め、通勤電車で読んでいた釣り新聞の編集部員募集広告に即応募、編集者となる。編集プロダクションに転職後、旅行雑誌やコーヒー専門誌、機内誌を中心に編集・執筆活動をしながら休日は東京湾で釣りに励む。ついには鮭釣りに訪れた北海道で人生の伴侶を釣り上げ、2016年に別海町へ移住。甲斐犬と暮らしながら酪農地帯の真ん中で原稿を書く。