【標津町 地域おこし協力隊募集!】鮭とともに一万年!そして次の一万年へ。日本遺産に認定された標津町の観光を一緒に盛り上げる地域おこし協力隊員を募集!

その日本遺産に認定された地域が、じつは道東にもあるんです!

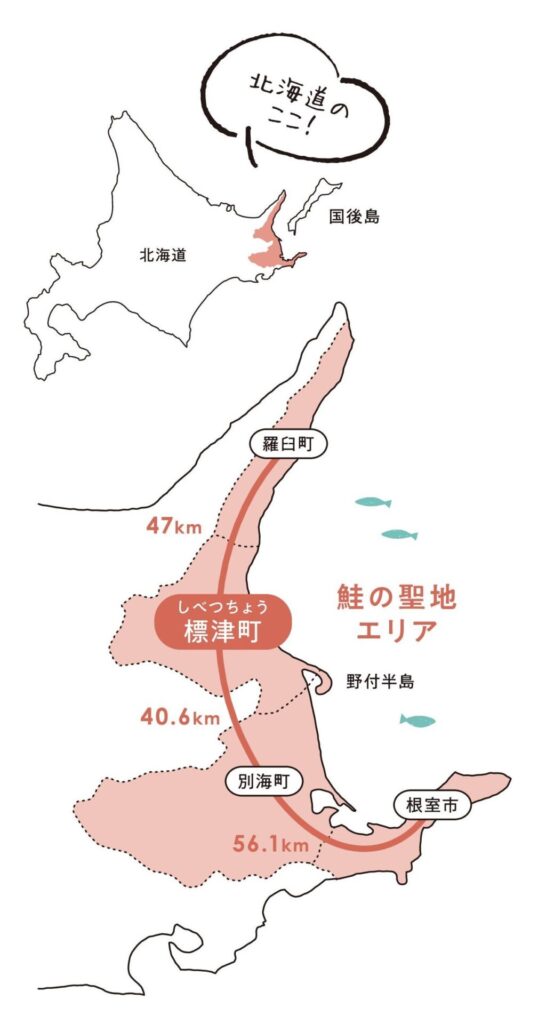

それは標津町・別海町・根室市・羅臼町の4市町にまたがる根室海峡一帯。題して“「鮭の聖地」の物語〜根室海峡一万年の道程〜”。なんだか壮大ですね!

その物語の源流ともいえるのが、知床半島の付け根に位置する標津町です。鮭やホタテといった豊かな海産物、のびのび育った牛たちが出すおいしいミルクをはじめとした第一次産業が下支えする町には、太古の人類の営みを感じる「伊茶仁カリカリウス遺跡」など、貴重な遺跡群も残されているんです。

南知床標津町観光協会では、それらの産業や日本遺産を活用した観光振興の未来を一緒に考えてくれる地域おこし協力隊スタッフを1名募集中!

今どんなことに取り組んでいるのか?これからなにを進めていくのか?観光協会のお仕事と標津町の魅力についてご紹介します。

<こんな人におすすめ>

・海や自然が好きな人

・町づくりに携わってみたい人

・人との交流が好きな人

・地域の思いに寄り添える人

・北海道の歴史に興味がある人

・SNSやウェブサイトでの情報発信が得意な人

<募集概要>

▼募集職種

標津町地域おこし協力隊員【委託型】として以下のスタッフを募集

・観光地域づくり推進員 1名

→標津町の観光資源の掘り起こし、観光メニュー開発、情報収集・発信など

日本遺産「鮭の聖地」はこうして生まれた!

現在、観光協会の職員は清野和之さん、川上美智子さんのお二人。標津町商工観光課と観光協会の事務局長を兼務している齋藤学さんも加わり、観光協会の事務所でお話を伺いました。

─── 標津町では日本遺産のストーリーを活用した観光プロモーションも盛んですね。そもそも、日本遺産への取り組みはどのように始まったのですか?

齋藤 もともとポー川史跡自然公園を中心に歴史文化資源をもっと有効活用していきたいと思っていたところに、日本遺産の認定制度が始まって、その制度を利用してみようという動きが生まれました。単体の市町村より広域のほうが進めやすいとわかって、根室海峡沿岸の4市町、標津町・根室市・別海町・羅臼町が連携して取り組むことになりました。標津町は観光に関して次にどんな手を打っていくか悩んでいた時期でした。ちょうど、コンセプトを立ててブランディングすることが必要だよねって話をしていた時に、歴史文化に軸脚を置いてストーリーを立て、エリアとして打ち出していく日本遺産は非常にいい手段でもあったんです。「住んでよし、訪れてよしの観光地域づくり」にはまず、自分たち住民が地域への誇りを感じないとならない。「鮭の聖地」をテーマにした日本遺産には、地域の人たちの誇りにつながるようなストーリーがたくさん含まれています。

日本遺産 「鮭の聖地」の物語〜根室海峡一万年の道程〜 ストーリー

一万年の昔から絶えず人々の暮らしが続いてきた根室海峡。そこではさらなる太古から海と川とを往来してきた「鮭」があらゆる命の糧となり、人と自然、文化と文化の共生と衝突が生まれました。海路・陸路・鉄路・道路の「道」、過去から未来へと続く文化や産業はすべて、鮭の命の循環と深く結ばれています。ここはいまも、人と自然、あらゆるものが鮭とつながる「鮭の聖地」です。

https://www.heritage-of-salmon.com

清野 なぜ「鮭の聖地」なのかよく聞かれるんですけど、アイヌの伝承がもとになっているんです。知床の沖にいるカムイ(神)が海にばらまいた魚の骨などが、みるみる鮭の姿になって、人間が暮らす村の川まで遡ってきた。それから根室海峡沿岸を鮭の聖地と呼ぶようになった……という。縄文から近代に至るまで人と鮭との一万年の関わりを12のサブストーリーでつないで、各市町単体でも観光振興や地域活性化に役立てられる構成をしているので、地域のアイデンティティとして幅広く活用できる可能性があるんですよ。

ストーリーを活用した観光地域づくりと「持続可能な観光」

─── 日本遺産のストーリーを活かした観光にはどんなものがありますか?

川上 「鮭の聖地」について発信する場所として、標津サーモン科学館の2階がリニューアルされました。体験プログラムでは、遺跡のそばを流れるポー川でのカヌー体験、「鮭の聖地」にちなんだ町歩きガイドツアー、新巻鮭作り体験など。標津町は昔「鮭の漁獲高日本一」って謳っていたんですけど、今は日本一ではありません。だけど一万年前から鮭をとるために人が住んで地域が築かれていった長い歴史を考えれば、やっぱり日本一の鮭の町だと私は思います。

清野 日本遺産に認定されてから一番変わったことは、発信する側、自分たちの観光に対する向き合い方だと思います。鮭を通して、この地域の自然環境・歴史・食の魅力をひとつながりで人に説明できるようになった。それを体験できるプログラムの造成、ブランディングはこれから広げていきたいですね。目標は、持続可能な観光と地域社会を作ることです。

─── 持続可能な観光……?

清野 国際的な取り組みで、観光客と地域の需要に対応しながら環境や社会に配慮した観光のありかたを目指すことです。100項目の指標があって、基準を満たすと認証が受けられます。

齋藤 要は、観光分野に特化したSDGsのようなものです。観光地域づくりが国際的に認められる制度で、それに向かって取り組んでいきたい。たとえば地産地消とか、使い捨てのものを使わないとかもそう。日本遺産に認定されたころには準備を始めて、事業としては一昨年ごろから着手しました。観光協会は他の観光団体の仕事の一部を集約する形で、一昨年の7月に再編したんです。これまでやってきたことを合わせただけじゃなく、新しい取り組みとして「鮭の聖地のブランディング」と「持続可能な観光」を位置付けています。日本遺産の事業を軸のひとつとして、観光や経済、移住や定住、子どもたちの教育などに本当の意味でつながるものにしていきたいと思っています。

教育旅行、イベント運営、物販……観光協会の仕事は幅広い!

─── 普段の業務にはどんなものがありますか?

齋藤 集約した業務の中には、もう20年ほど取り組んでいる教育旅行の受け入れのコーディネートがあります。高校の修学旅行がメインですね。それからガイドの人材育成、インバウンド対応の環境整備、体験プログラムを作るためのモニターツアーの開催も、組織再編後に観光協会の役割になったものです。

川上 「しべつあきあじまつり」と「新春鮭飯寿し大試食会」の運営もしています。飯寿しの試食会は「いい飯寿しの日」、勝手に決めたんですが(笑)、1月11日に行います。個人の参加者が、それぞれの家庭で受け継がれてきたこだわりの飯寿しを持ってきて、投票で飯寿司名人を決定するイベントです。

─── 他では聞いたことがないイベントですね!

川上 大賞にはなんと、飯寿司の樽が贈られるんですよ(笑)。それから「しべつ『海の公園』オートキャンプ場」は管理、清掃、予約、受付業務などすべて、商工観光課の職員の協力も得て、私たちや観光協会で雇用する期間限定スタッフでシフトを組みながら運営しています。

清野 道外・道内の市町村が主催するイベントに出店して物販することもあります。地域に関わるものに関しては、役場と協力しながら取り組んでいる事業もあります。

川上 普段は観光のお問い合わせだとか、体験プログラムについての質問、ご予約を受けたりもしています。本州のかたは道内の距離感がつかみにくいのと、交通手段が車以外はほぼないので、ほかの市町村への所要時間や移動手段についてけっこう聞かれますね。町内のことならわかっても、根室市とか別海町とか羅臼町とかになるとそれほど詳しくはご案内できないこともあります。だけど私はわりとあちこち行くのが好きなので、いろいろ聞かれると張り切って、できるだけ答えられるように!と思いながら対応しています。

職業や年齢を超えた「受け入れ力」の高い町

─── 標津町で暮らしていて、魅力に感じるところを教えてください。

齋藤 町外の人にびっくりされるのが、たとえば鮭の荷揚げ見学のとき、漁師さんの作業を近寄って見ていると、ちゃんと対応してくれたり、もっとよく見せてくれたりするんです。約20年も教育旅行の受け入れをやっているので、見られることに慣れてる。むしろ、自分たちの仕事を見てもらいたいっていう意識に少しずつ変わってきているような気がします。仕事を見せてる意味をわかってくれてるし、それがひいては購入につながったりするとも思ってくれてる感じがします。農家さんもそうだし、町の人の「受け入れ力」のようなものが高いと思いますね。

清野 僕は札幌から十勝、そのあと標津に来たんですけど、標津の産業はいろんなかたが一緒に取り組んでるイメージがすごく強かったですね。どれかひとつの産業だけじゃなく、業種を超えて町ぐるみで外から来た人を受け入れてる。そこは標津のすごいところ、特徴だなと思います。そして地域への愛着を持ってる人が多い。Uターンする人もけっこういるし、若い人に対する支援も積極的にやってる町かなと思います。

川上 キャンプ場でのエピソードだと、近くに住んでるおばちゃんが「バイクで京都から来たっていうからおにぎりとジョージア持っていってあげたさ」とかって、お客さんに差し入れをしていたり。お客さんと仲良くなって、春には山菜を送ってあげたとか、そういう田舎らしいところもあったりします。 コロナの前は地域の団体が朝市をやっていたんですけど、朝早く行動するお年寄りが多い。開店時間より早く行って待ってる人もいたりして、そういうお年寄りのパワーを感じます。とにかく朝は早い町で……家で寝ていても3時くらいには船の音が聞こえてきたりしますからね。逆に夜はとても静かで、明かりがほぼないので、月に照らされた海がすごくきれいです。

未来へつなぐ物語の続きを一緒に作っていきたい

─── 今回の募集ではどんな仕事内容ですか?

齋藤 配属先は観光協会になります。観光協会が現在取り組んでいる事業全般です。事業の内容は、教育旅行の受入の調整などを担うコーディネーターのような仕事の他、地域産品の販売や観光案内所の運営、観光プロモーションの一環として観光ポータルサイトやSNSの運営、町の団体のイベントを支援したり。また、鮭の聖地の概念を基軸とする地域ブランディングや持続可能な観光を推進していくための新たな事業分野にも関わっていただきます。

清野 特別なことは決してないんですけど、将来像をちゃんとイメージして、観光でどんなことができるかを意識しています。持続可能な観光、ブランディング、情報発信、運営体制の強化っていう4つの重点施策があるので、それをもとにアクションプランを作る仲間、一緒に活動してくれる仲間を募集したい。

日本遺産を切り口にしていくと、いろんな交流もできると思うんですよね。標津町だけじゃない行政の人、地域の人、観光客の人と関わりを持つ職場です。今は組織と事業を再整理しながら、次のものを未来に向けて作っていく段階なので、入りやすいんじゃないかと思います。

齋藤 どちらの仕事にもいえることですが、日本遺産のストーリーを体感してもらえるようなコンテンツを構成して、地域力を高めていきたいと思っています。僕らは長い歴史のなかの今を生きていて、途切れることなく人と鮭のつながりが続いてきた町に暮らしている。次の一万年にどうつなげていくのかという責任も、今生きてる自分たちにはあると思うんです。そのために日本遺産をうまく活用しながら、新しい仲間と地域づくりをしていきたいです。

<募集概要>

▼募集職種

標津町地域おこし協力隊員【委託型】として以下のスタッフを募集

・観光地域づくり推進員 1名

→標津町の観光資源の掘り起こし、観光メニュー開発、情報収集・発信など

▼任期

2024年4月1日〜2025年3月31日

※活動状況等に応じて最長3年間まで任期延長あり

▼委嘱形態

・標津町と業務委託契約を締結し、この契約に基づいて業務を実施していただきます。

・標津町とは雇用関係にないため、健康保険及び年金等はご自身で加入し、保険料等を負担いただくことになります。

・1日の勤務時間は8時30分~17時15分(1時間の休憩を含む)とし、原則として週5日間を業務日とします。

※ただし、業務の内容により変動する場合があります。

・月に1回程度、活動内容・時間・経費等を含めた活動報告をしていただきます。

・地域おこし協力隊の活動に差し支えない範囲で、兼業を行うことができます。(要届出)

▼報酬(委託料)及び福利厚生等

・月額275,000円(年額上限3,300,000円)※保険料等はご自身で負担

・活動に要する経費として、年額1,500,000円を上限に支払いします。対象となる経費は以下のとおりです。

—

① 住居借上料(上限月額45,000円)

② 車両維持費(業務等で使用する車両費、燃料費等:上限月額35,000円)

③ 通信費(データ通信等に係る経費:上限月額:5,000円)

④ 消耗品費・備品購入費(文房具類、パソコン等:上限年額180,000円)

⑤ その他:活動旅費、研修・資格取得等に要する経費、傷害・賠償保険・健康保険・年金等の各種保険料の他、地域おこし協力隊推進要綱に基づいて町が適正と認めたもの

▼必要事項

・普通運転免許

・標津町での居住

▼応募方法

所定の応募用紙・履歴書・レポートを担当窓口へ提出(メール・郵送可)

▼応募締切

・随時

▼問い合わせ

標津町役場商工観光課

0153-85-7246

kankou@town.shibetsu.lg.jp

応募用紙の取得および詳細はWEBサイトを参照

KEYWORD

春日明子

1979年生まれ、神奈川県横浜市出身。会社員時代に釣りに目覚め、通勤電車で読んでいた釣り新聞の編集部員募集広告に即応募、編集者となる。編集プロダクションに転職後、旅行雑誌やコーヒー専門誌、機内誌を中心に編集・執筆活動をしながら休日は東京湾で釣りに励む。ついには鮭釣りに訪れた北海道で人生の伴侶を釣り上げ、2016年に別海町へ移住。甲斐犬と暮らしながら酪農地帯の真ん中で原稿を書く。