【体験レポート】日高山脈モニターツアーに参加しました

はじめまして。東京・十勝・山梨で活動しているライターの高山かおりと申します。

私は十勝の音更町で生まれ育ち、高校卒業後は札幌市内の専門学校へ進学、その後上京し現在も東京で暮らしています。

いくつかの職を経て2018年よりライターとして活動しており、2020年にドット道東代表の中西拓郎さんと出会ったことをきっかけにドット道東とご縁が生まれ、2022年発行の『ビジョンブック』に企画から参加させてもらいました。以来、地元である十勝へ足を運ぶ頻度を上げ、主に十勝・釧路エリアでの取材・執筆に関して携わる機会をいただいています。

十勝在住・出身者を中心にチームを組み制作した、日高山脈を語るマガジン『無二』

(上記リンク先よりPDFで冊子をお読みいただけます)

昨年、35箇所目となる国立公園に指定された「日高山脈襟裳十勝国立公園」の中心である日高山脈は、地元で生まれ育った者にとってはとても身近な山々です。それは、帯広市を中心とした十勝エリアの多くの場所から眺めることができるからだと思います。実家の近くや通っていた中学校・高校から、その通学路から、そしていまは十勝に向かう機内やとかち帯広空港に着いてからも、物心がついたときからずっと日高山脈を見つめてきました。地元を離れて20年経ったいま、その変わらない佇まいに安心感を覚えるのです。

前置きが長くなりましたが、そんな日高山脈の景観や恵み、文化を楽しむモニターツアーが10月24日〜28日までの5日間開催されました。『無二』の発行元でもある、十勝・日高山脈観光連携協議会が主催し、帯広市・清水町・芽室町・中札内村・大樹町・広尾町の6町村を周遊するツアーです。

私は27日に開催した4日目に参加し、帯広百年記念館(帯広市)と高野農場(芽室町)、帯広川ナイトリバークルージング(帯広市)の3箇所を回りました。

帯広百年記念館で開拓の歴史について知る

地元で生まれ育った者であれば、小中学校時代に課外学習などで一度は足を運んでいるであろう帯広百年記念館。しかし、以後足を運んでいない方がほとんどだと思います。そして観光客でわざわざ来るような方はもしかすると一部の歴史好きに限られているかもしれません。

私は職業柄、各地を訪ねた際に地域の図書館や博物館、記念館の類いのいずれかには必ず行くのですがおそらく少数派でしょう。しかし、声を大にして言いたい。博物館や記念館の面白さを。例えば、十勝を訪れた大半の方が食材の美味しさに魅了されるはずです。日本の食糧基地と呼ばれるほど、十勝が農業王国となったのはなぜなのか。そんな疑問を当時の農機具や写真、文献から紐解いてわかりやすく伝えてくれるのが、帯広百年記念館です。

その町について深く知ることで、きっともっと町の魅力に気づいてその町が好きになると思います。その一歩として、町の博物館や記念館が役目を果たしていると私は考えています。

帯広百年記念館を案内してくださったのは、名物学芸員の大和田努さんです。大和田さんは本別町で生まれ育ち、地元の高校を卒業後、北海道大学で日本史学を専攻。大学院在学中の2012年より嘱託職員として帯広百年記念館で勤務を始め、2014年より正職員となり、10年以上十勝の郷土史を研究されています。

十勝は道内で民間人が開拓した唯一のエリアです。私がこの事実を知ったのは、恥ずかしながらここ10年ほどの話で、知るまでは正直まったく興味もありませんでした。必要に駆られて十勝の歴史について調べる機会がありこの事実を認知して以降、様々な十勝らしさの正体がすべてここに帰結しているのではないかと考えるようになりました(この話は大変長くなるのでまた別の機会に)。

さて、道内の他地域では屯田兵が置かれ、屯田兵を中心に開拓が進みますが、十勝の開拓者として地元の誰もが知っているのが晩成社の依田勉三です(余談ですが、晩成社のロゴマークは六花亭のマルセイバターサンドのパッケージに使われています)。大和田さん曰く、「依田勉三が語り継がれる人物となったのは、生産から消費者へ届ける販路までを計画的に実行した先駆性にある」とのこと。

依田勉三一行は、十勝で生産・加工したバターを函館まで運んで販売していたそうです。広尾から襟裳へ抜け、海沿いの道をひたすら馬と進んだそう。険しい日高山脈の麓を抜けるのに、さぞ苦労しただろう姿が容易に浮かびます。

大和田さんからは、なぜ屯田兵を十勝に置く必要がなかったのかや、トノサマバッタ大発生がきっかけで当時の札幌県庁が十勝を調査し始めて開拓が本格化したことなどを展示資料を見ながら教えていただきました。

開拓関連だけではなく、館内には旧石器時代から擦文時代のものと思われる土器も大量に展示されています。中には、煮炊き跡が残る世界最古の縄文土器片もあります。ひっそりと展示されていて目立たないので、もし行かれる際はどうか通り過ぎずに目を向けてほしいです。

大和田さんの解説で常設展示をひと通り見ていくと、何度も見ているにも関わらず新たな発見が多数ありました。その一つでハッとさせられたのが、展示されている写真。人や馬が多く映った写真があちこちに展示されていますが、中には作為的なものもあると大和田さんは教えてくださいました。「馬が進む方向にこんなに人がいると農作業の邪魔なのでこれはヤラセですね」とさらっとおっしゃる大和田さんに思わず笑ってしまいましたが、展示されている写真が作為的だなんて思ったことが一度もなかった私には新鮮な発見でした。これから他の博物館や写真集を確認する際に注意深く見てみようと思います。

高野農場で長芋掘りを体験

帯広駅前にある「ふじもり」にて参加者全員で昼食のインデアンカレーを食べたあと、芽室町で農業を営む高野農場へ移動。ここでは長芋を掘り、掘った長芋をその場で味わうという贅沢な体験が待っていました。

案内してくださったのは、兄とともに3代目として高野農場を切り盛りする高野竜二さん。高野さんは『無二』にご登場いただいた一人でもあります。

当日はあいにくの曇り。晴れていれば、ここは美しい日高山脈の姿が間近に望める絶好の地です。一面の畑の向こうに見える山並みは、まさに十勝らしい風景の一つだと思います。

さて、各々長靴に履き替え、みんなで長芋畑へ向かいます。高野さんが育てる長芋はJAに出荷され、十勝川西長いもとして全国へ届けられているそうです。通常は機械と人とのハイブリッドで収穫するとのことでしたが、昔は土をスコップで掘って収穫していたとのこと。我々は高野さんにその昔ながらの手法を教わり、チャレンジしてみました。

長芋は1mほどの長さにもなるため、とにかく深く穴を掘るようにスコップで掘り続けます。さすがに初心者1人では時間がとんでもなくかかってしまうということで、3,4人のグループを組み、各箇所をメンバーで順番に掘っていくことに。

まず、長芋の近くの土を掬い上げます。ある程度掘ったところで長芋に向かって階段上になるように土を掘る範囲を広げていきます。長芋にスコップが当たらないように注意しながら、長芋のサイドの土をどんどん深く掘っていくのですが、なかなか根っこが出てきません。おそらく30分以上は掘り続けていたとは思いますが、それでもまだまだ。人力で長芋を全部掘っていたと思うと、本当に骨が折れる仕事だと感じました。

そこからさらに時間が進み、人が埋まるほどの深さまで掘るとやっと根が見え始めました。根本を手で掴み土の中で揺らし、どのくらいの大きさなのか感触を確かめます。ひたすら根の近くの土を掘り続け、根本を手で掴み揺らすことを繰り返すと…抜けました!大物です。ずっしりと重い長芋を穴の中から持ち上げ、みんなで歓喜。時間をかけて苦労するからこその喜びです。

自ら掘った長芋を各自抱えて移動し、調理に移ります。泥を落とし、皮をピーラーで剥き、生の状態で輪切りにしたものをまずいただきました。まるで梨のようなみずみずしさ!あっという間にみんなで平らげてしまいました。それから、油をひいたフライパンで揚げ焼き。揚げたてを口に頬張ると、外側がサクッと、すぐにホクホクとした食感で長芋本来の甘さを感じます。クレイジーソルトを少しつけるとその甘さがさらに引き立ち、箸が止まりません。採れたての野菜をいただくありがたみを噛み締めながら高野さんへお礼を伝え、農場を後にしました。

闇と静寂の心地よさ。帯広川リバーナイトクルージング。

しばし休憩を挟み、時刻は午後7時30分。気温は8℃。東京であれば真冬の気温です。曇り空は変わらず、すっかり冷え込んできました。そんな寒さの中、これから水上のクルージングに向かうため、エールセンター十勝へ集合。ツアーの概要や注意点を伺った上で安全装備を身につけ、車で川の近くへ向かいます。

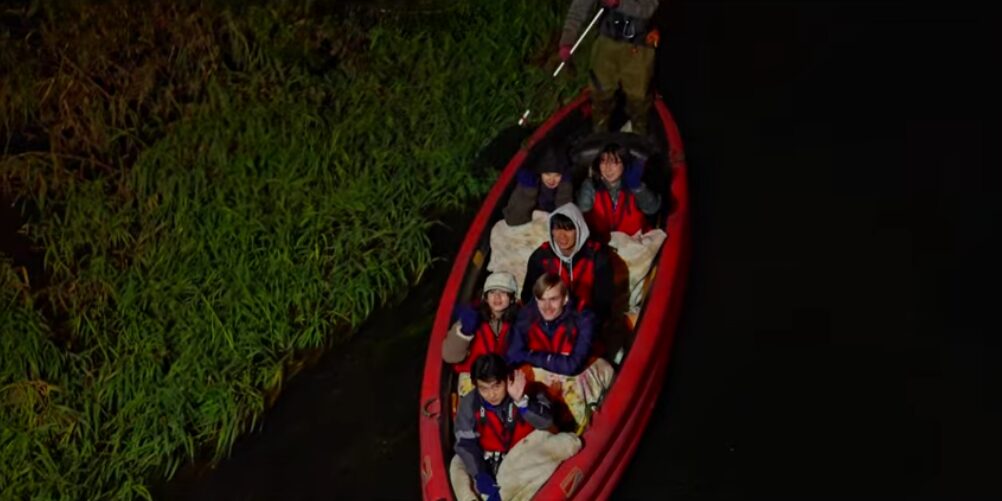

ガイドさん案内の元、7名でゴムボートへ乗り込みいざ出発。スタート地点は、帯廣神社の脇を流れる帯広川のほとり。帯広川は、日高山系に連なる帯広岳を源流とし、芽室町と帯広市を流れて札内川に注ぐ、長さ46kmの一級河川です。今回私たちがクルーズするのは、その下流約2km。50分かけてゆっくりと下っていきます。

市街地を流れる川は川幅が細く、流れが非常に穏やかで、アクティビティと聞いて想像できるような急流箇所はありません。堤防の奥には学校や住宅地が広がっているものの街の灯りは遠く、川をゆっくりと進んでいく中で真っ暗な闇に包まれます。聴こえるのは、川が流れる心地よい水音と、たまに跳ねる鳥が立てる羽音のみ。川の生態系などについて解説してくださっていたガイドさんの声も途中でまったくなくなり、ガイドさんが照らしていたヘッドライトを消すと、静寂に包まれます。

こんな市街地のすぐ近くで空と木々しか見えない川面に浮かび、まるで川に住む生き物になったような感覚に陥りました。晴れていると一面の星空を独り占めできるようなので残念でしたが、星空が見えなくても目を向け耳を澄ませたい環境がありました。川の水がきれいなので、水草がどんな風に生えているのかもはっきりと見えますし、浅瀬では魚の群れも確認できる。わざわざ遠くへ行かなくとも、こんなに近所で(実際私の実家から非常に近い場所です)非日常の体験ができるとは思ってもみませんでした。

そして驚くべきはその心地よさ。穏やかな流れだからこそ、ゴムボートがほとんど揺れません。ガイドさんによると、幼い子供は眠ってしまうとのことで納得。おそらくゆりかごのようにリラックスできる環境なのだと思います。人数が少ないときは、仰向けになって星空を見上げる方もいるそう。川の上で思い思いにリラックスできるので、デジタル疲れの現代人にもぴったりだと思います。登山や森林浴、温泉もいいですが、闇と静寂に包まれた川面の上で癒やされるのも大いにストレスの解消につながると感じました。

ところで私は、地元民だからなのかこのツアーの存在自体をまったく知りませんでした。ガイドさんによるとどの季節も楽しめるそうで、厳冬期の朝もおすすめとのこと。川で休むオオハクチョウを横目に、霧氷をまとった木々を進む十勝の冬ならではのツアーです。ガイドさんは、「通常アクティビティというとプラスしていくものだけれど、このリバークルージングに関してはマイナスをしていく。ガイドは完全に黒子に徹し、存在も消します。その静寂をつくることが僕の役目なんです」と話してくださいました。そんな思いもツアー中にひしひしと伝わってきました。観光客の方だけでなく、地元の人にこそ体験してもらいたいと強く思いました。

そんな非日常の余韻に浸りながら、今日のツアーは終了。充実感とほどよい疲れで濃密な一日を過ごせました。他のツアーも体験してみたかったのが本音ですが、またの機会を祈って。

高山 かおり

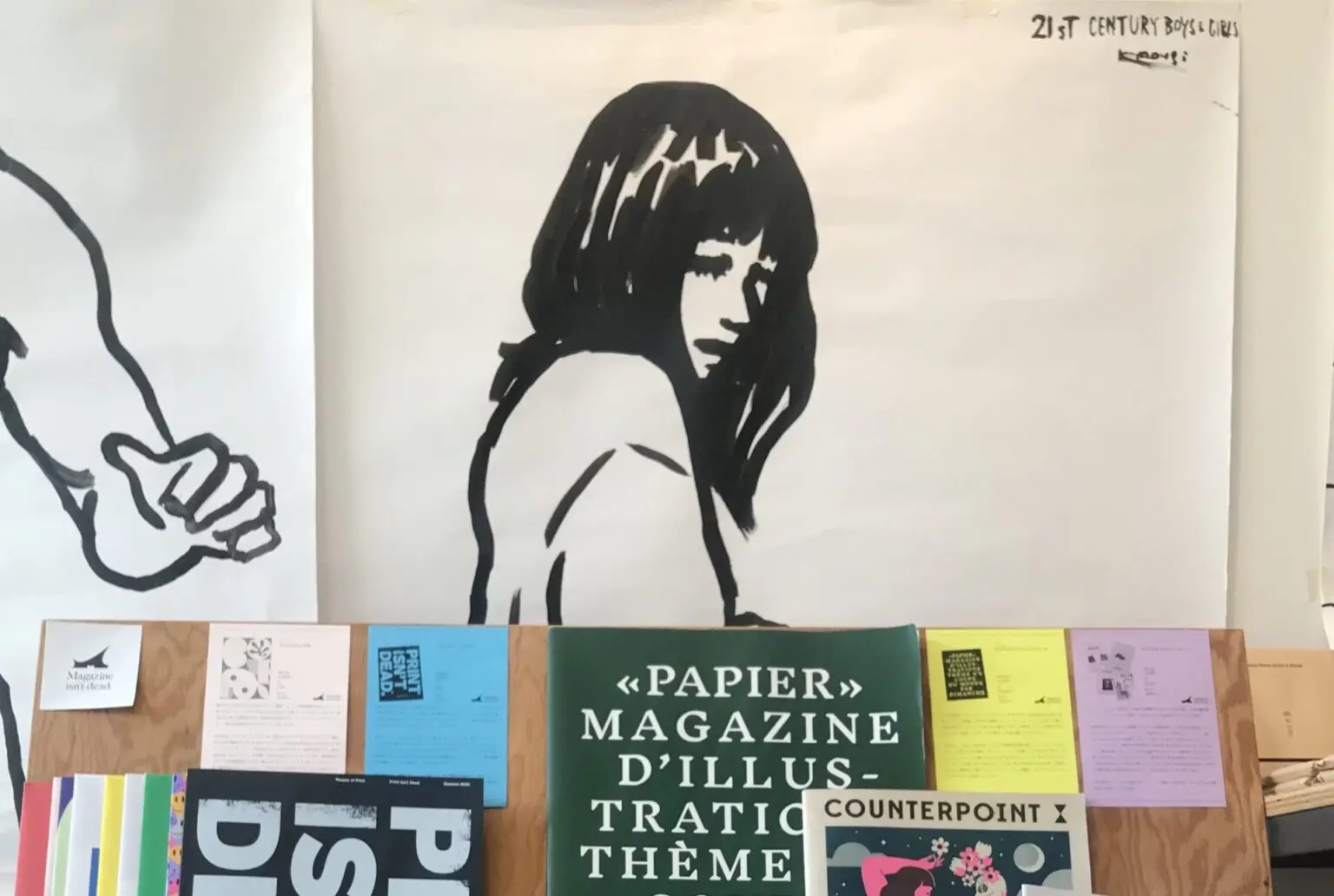

音更町生まれ。帯広三条高校を卒業後、北海道ドレスメーカー学院へ進学。卒業後、都内のセレクトショップで販売員として5年間勤務。在職中の2009年、ルミネストシルバー賞受賞。その後都内書店へ転職し、雑誌担当を務めたのち18年に独立。現在は、国内外のマニアックな雑誌に特化したウェブサイト「Magazine isn’t dead.」を運営しながらライターとして活動。Magazine isn’t dead. としては小売だけでなく、国内の雑誌やアートブックの卸売サポート、洋雑誌のディストリビューションなども手がける。19年より、十勝毎日新聞「東京圏NOW」毎月第3火曜の執筆を担当し、関東圏で活動している十勝出身者への取材を続けている。