REPORT

REPORT

標茶町の魅力はパッション溢れる「標茶高校」にあり!魅力発見ツアーに潜入

「標茶町」といえば、どんなイメージが浮かんできますか?

酪農、360°の地平線が見渡せる多和平、釧路湿原……さまざまな魅力がありますが、地元の人のなかには「標茶高校」と答える人も少なくありません。

実は、北海道標茶高校は釧路エリアや北海道内ではちょっとした有名校。標茶町の広大な自然と魅力的なカリキュラムに引かれて、町外からも高校生が集まってきます。

そんな標茶高校の魅力を高校生自身と深掘りしていくツアー「知ってください!!しべこうの魅力〜高校生めっちゃ頑張ってます〜」にドット道東取材班の須藤か志こが潜入してきました!

充実の1日をご紹介します。

<「知ってください!!しべこうの魅力〜高校生めっちゃ頑張ってます〜」とは?>

「系列」という区分があることが標茶高校の特徴の1つ。

生徒は文化理解系列、地域環境系列、酪農食品系列の3つのどれかに所属します。

また、3年生になると自分の興味に合わせて各系列ごとにあるゼミに入り、さまざまな経験を積むこともできます。

本ツアーは、文化理解系列の標茶高校創生ゼミ生が自主的に企画・運営する標茶高校を中心に標茶町の魅力を伝える企画です。

参加者が集まったのは、朝10時前の標茶高校。

標茶高校は総面積日本一の高校としても知られており、広々とした敷地のなかにレンガ造りが特徴的な校舎がシンボルとして建っています。

ドット道東取材班が着いたときには、校舎前にバスが待機していました。

ツアーは前半と後半に分けられており、前半は標茶町内をめぐるバスツアー、後半は標茶高校の校舎内で他のゼミによる体験活動に参加します。

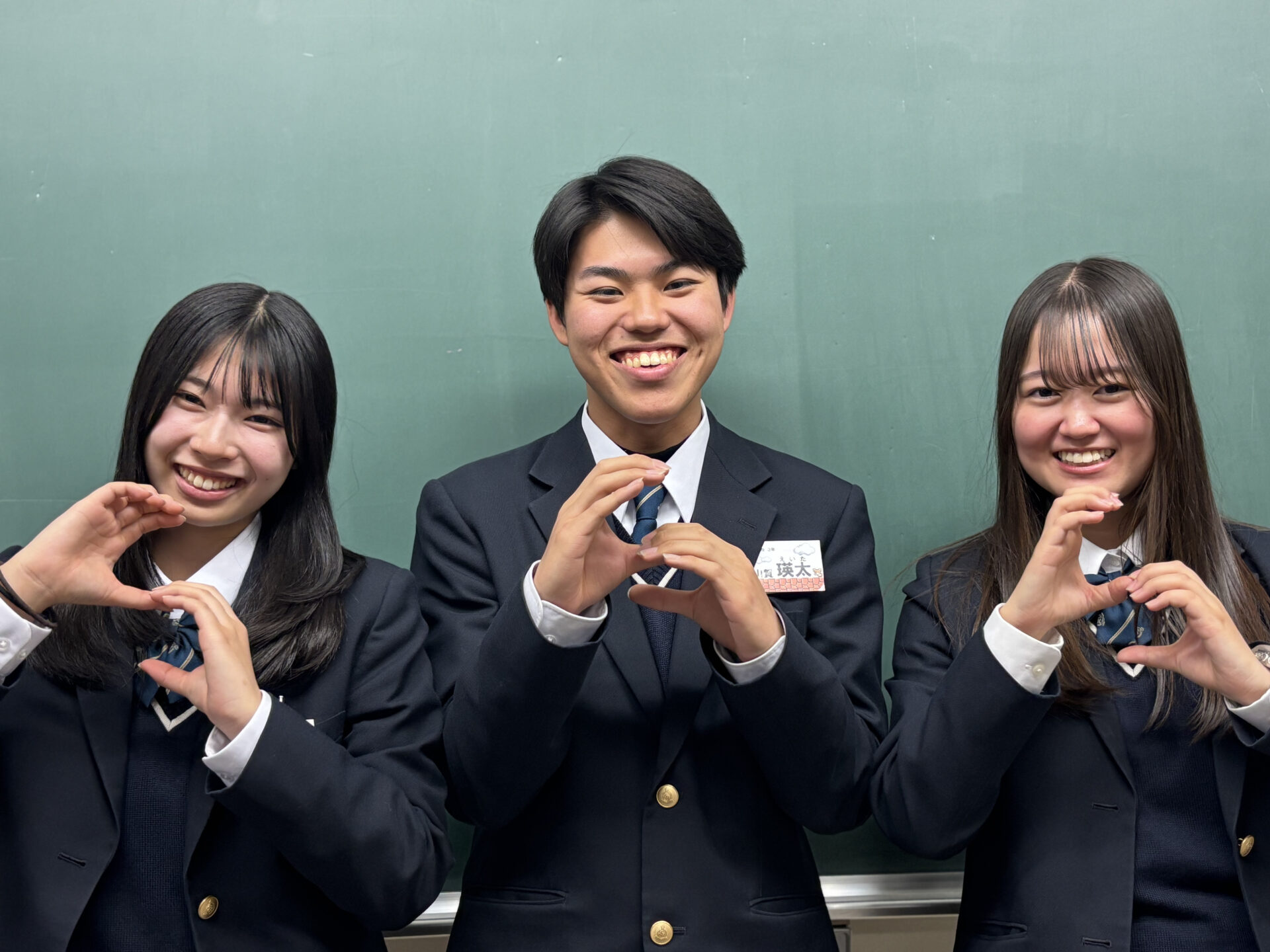

このツアー用に作られた「旅のしおり」がとってもかわいい!

標茶高校の生徒の目線でめぐるツアーへの期待に胸が躍ります。

高校生プロデュース!標茶町バスツアー

参加者が全員集まり、バスに乗車。さっそく出発です!

まず最初に向かうのは、標茶町博物館「ニタイ・ト」。塘路湖畔に立つ町立の博物館です。

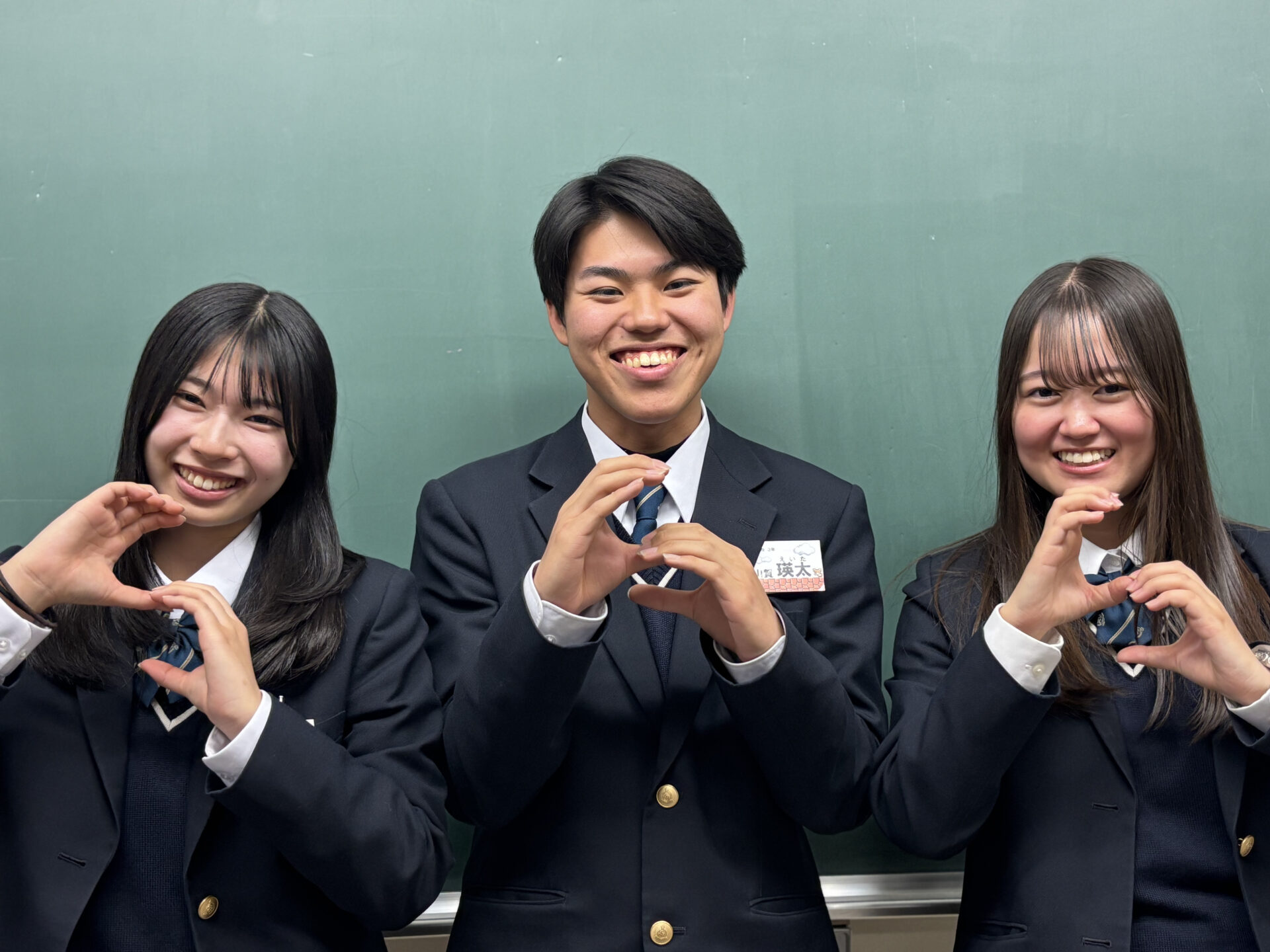

博物館に着くまでの間は、今回のイベントを企画した創生ゼミ3名が司会進行の自己紹介タイム。

自己紹介のあとに、紙袋に入ったお題に沿って一言エピソードを披露するのがルール。

お題は「高校生活」にまつわること、大人たちに緊張が走ります……!

運営メンバーの1人、藤川美沙さん。

標茶町の出身で、「地元の人だからこそ気づきにくい標茶町の魅力を伝えたい」という思いで創生ゼミに参加したそうです。

こちらは山賀瑛太さん。

釧路市の出身だそうで、「標茶に来て驚いたことは、牛乳が美味しいこと!」だそうです。

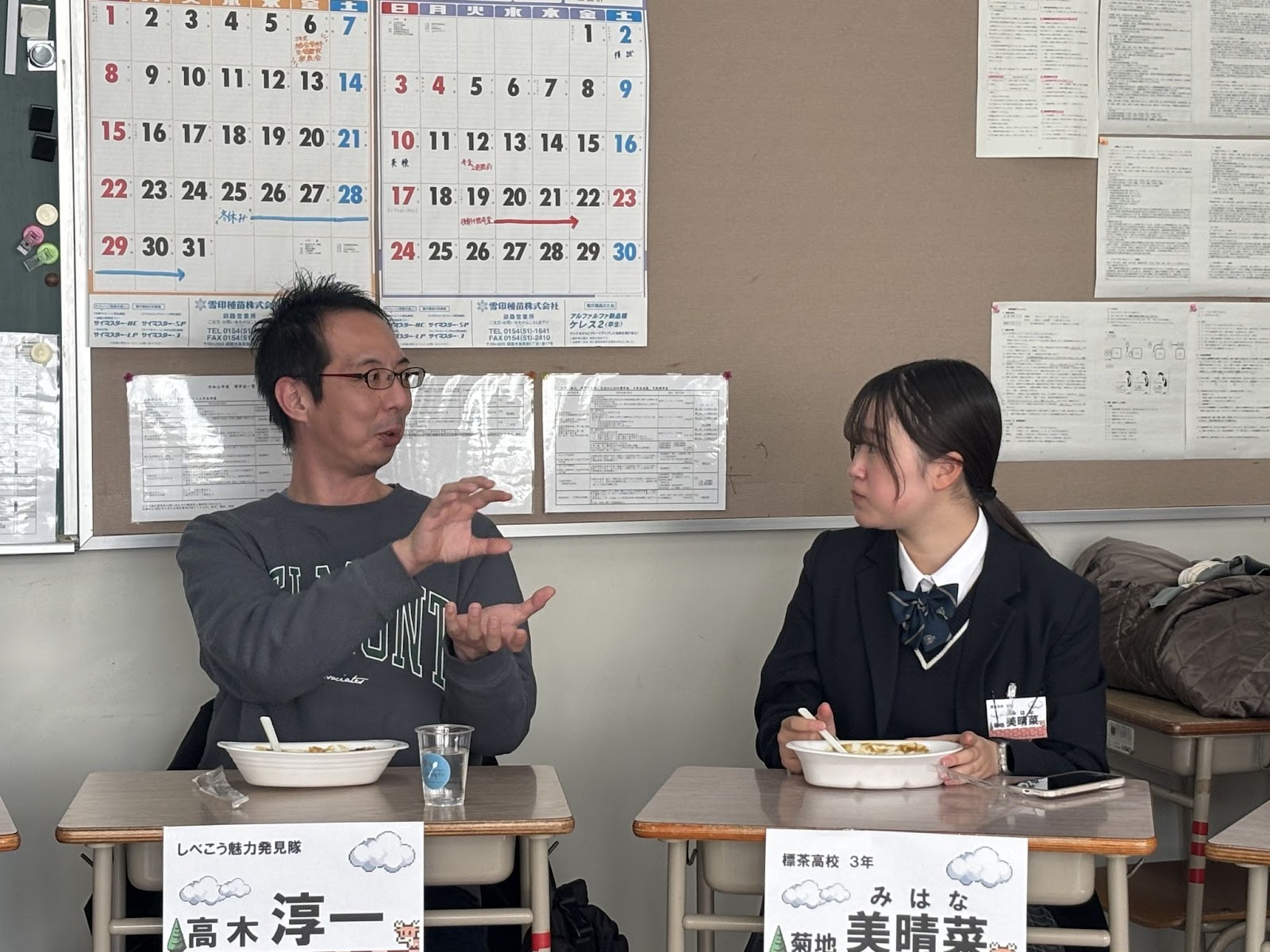

3人目は菊地美晴菜(みはな)さん。

このツアーの「旅のしおり」のデザインを担当。「ゲーム感覚で標茶町を攻略してほしい!」とのこと。

3人が企画した自己紹介タイムのおかげで、参加者同士のコミュニケーションが大盛り上がり。

「高校時代に流行っていたものは?」というお題では「ピンクレディーがはやっていて……」というエピソードを披露してくれた方も。

50年近く前の話に、高校生からは「……聞いたことはあります!」という少し微妙な反応、車内に笑いが起きました。

そんな楽しい時間を過ごしているうちに、あっという間に「ニタイ・ト」に到着。

ニタイ・トの館内には6つの展示室があり、標茶町の歴史や自然、動植物について学ぶことができます。

館内を案内してくれるのは山賀さん。

標茶町の歴史をたどる展示室では、標茶高校の歴史についてひもといてくれました。

標茶高校は、もともと釧路(標茶)集治監や軍馬補充部川上支部があったところに建てられています。明治時代の標茶町を象徴する施設があるため、現在も荘厳な雰囲気を感じます。

標茶高校の前身である標茶農業高校は1946年に開学しました。

現在は総合学科しかありませんが、農業高校からの流れを継いだ酪農や農業に関する授業を受けることができます。

その他の展示室では、標茶町に関わりの深い動植物の展示や、アイヌ文化に関する展示を見ることができました。

「ニタイ・ト」で標茶町の歴史を学んだあとは再びバス移動。

車窓から見える塘路湖は、この日一段とキラキラとしていました。

続いてバスが到着した場所は……

2024年9月にリニューアルオープンしたばかりの「ぽん・ぽんゆ 釧路湿原かや沼観光宿泊施設」!

参加者から「ずっと来てみたかった〜!」という喜びの声。

「ぽん・ぽんゆ」は、「憩の家かや沼」を原点とする宿泊施設、温泉や買い物、お食事も楽しめる複合施設となっています。 設計に携わったのは、デザイナーの原研哉氏、建築家の隈研吾氏、ローカルデザインの研究者である鈴木輝隆氏の3者で、いずれも標茶町に縁があるそうです。

特に原研哉さんと隈研吾さんは、標茶高校とも強い繋がりがあり、1年間のゼミ活動の最後の発表会ではお二人からの特別賞も授与されるとのこと!

「特別賞がもらえるように頑張ってます!」と、ツアーを企画運営している3人も張り切っていました。

「ぽん・ぽんゆ」では、こだわりが詰まった客室を支配人自ら案内していただきました。

客室は柱から家具まで、すべて標茶町産のナラ材を使用。「憩の家かや沼」時代に使われていた昔の柱も残しつつ、リニューアルされています。

シラルトロ沼が見える客室や、露天風呂が設置されている客室も。

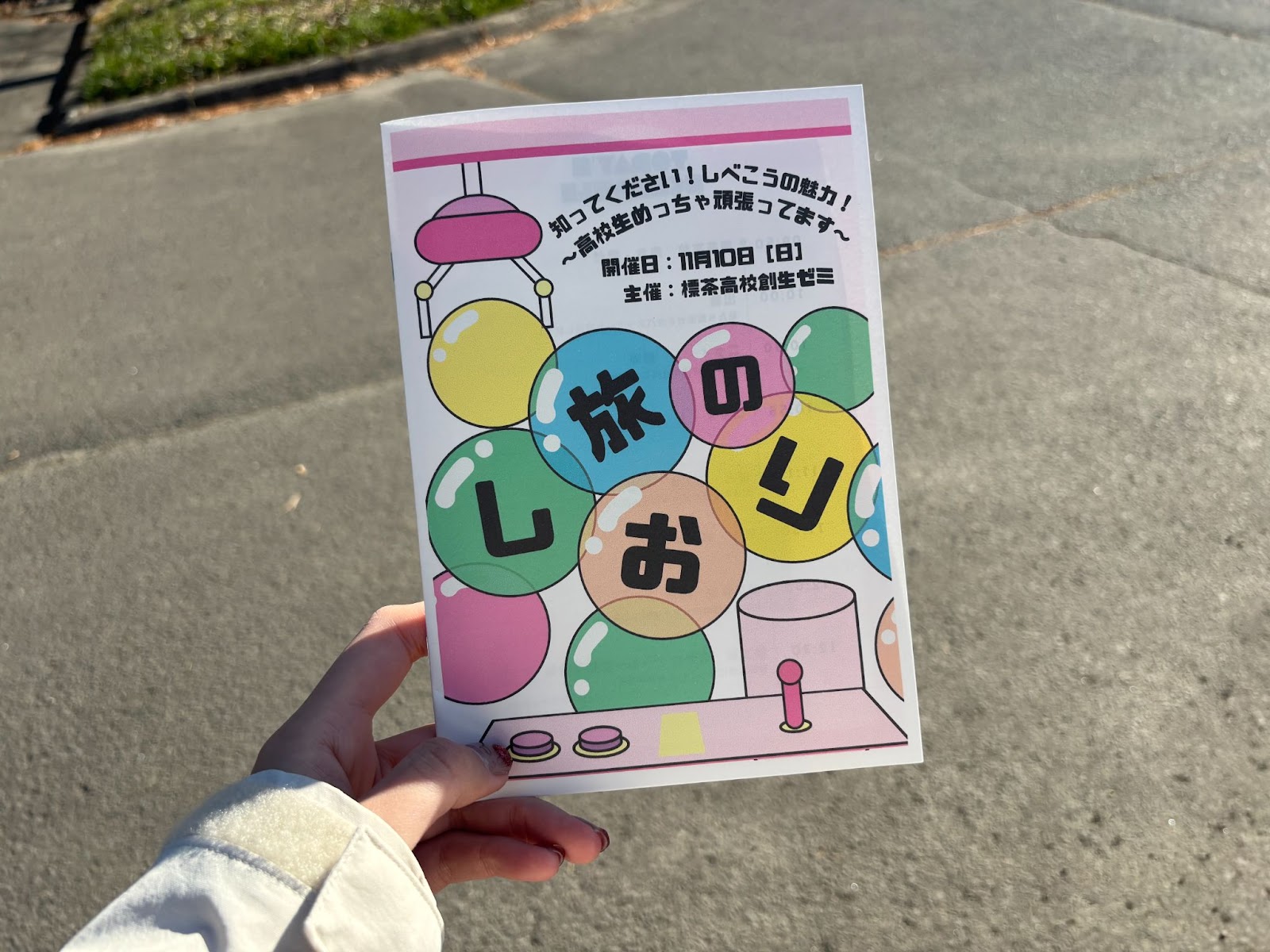

日帰り入浴も可能で、お風呂あがりには標茶町産のミルクスムージーを無料で飲むことができます。

今回は見学のみでしたが、次回は宿泊や日帰り入浴で来ようと思います。

「好き」や「知りたい」に向き合える標茶高校

ぽん・ぽんゆを後にして、バスは標茶高校に戻ります。ここからは標茶高校のゼミ活動に参加します。

まずは、腹ごしらえ。 酪農食品系列の食品ゼミ・鹿班お手製の鹿肉カレーを振る舞っていただきました!

上手に処理された鹿肉は、牛肉に近い食感で、牛肉よりもあっさりした味でした。味付けの濃い料理とベストマッチです! カレーをいただきながら、鹿班の活動内容を伺いました。

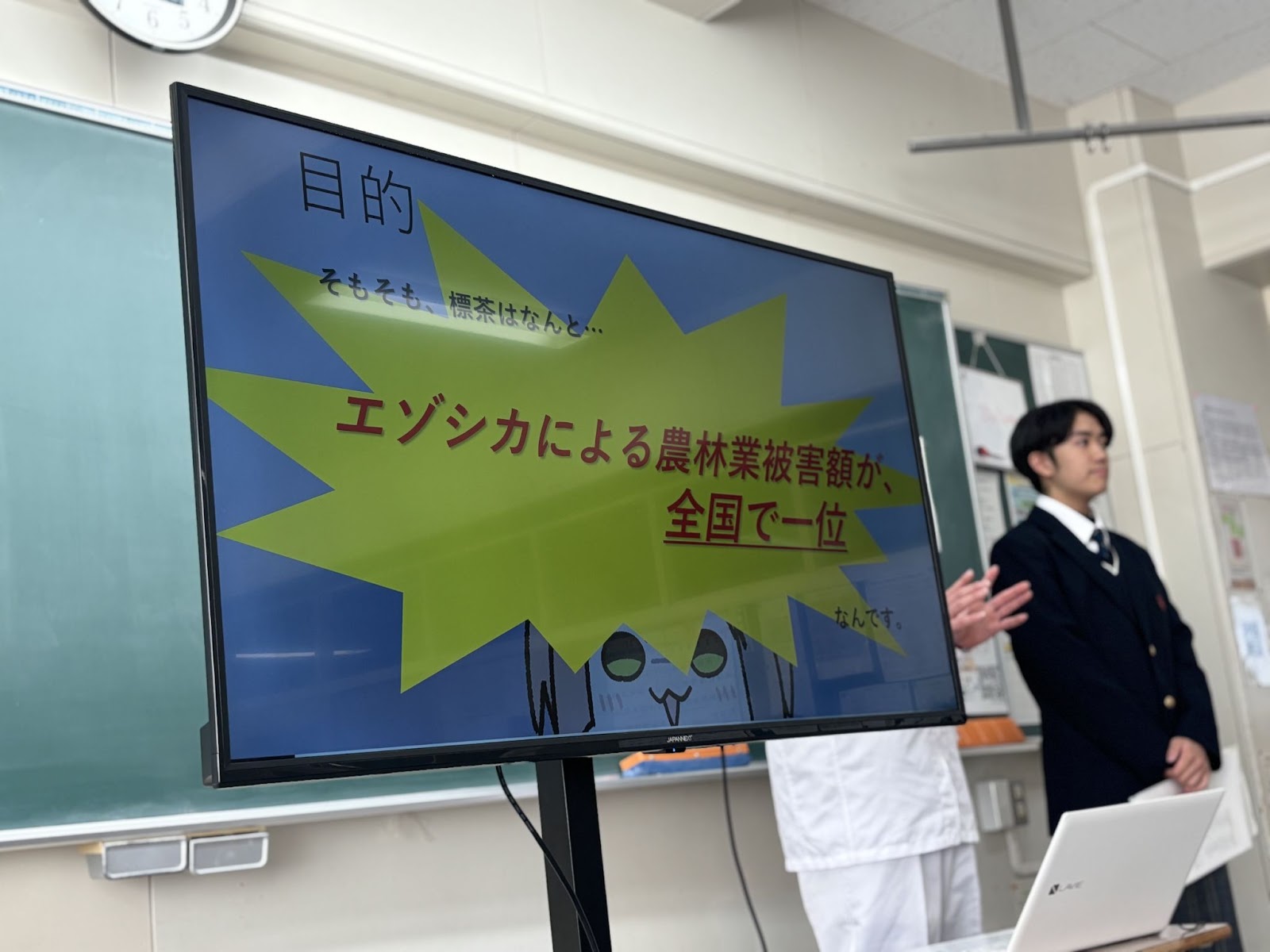

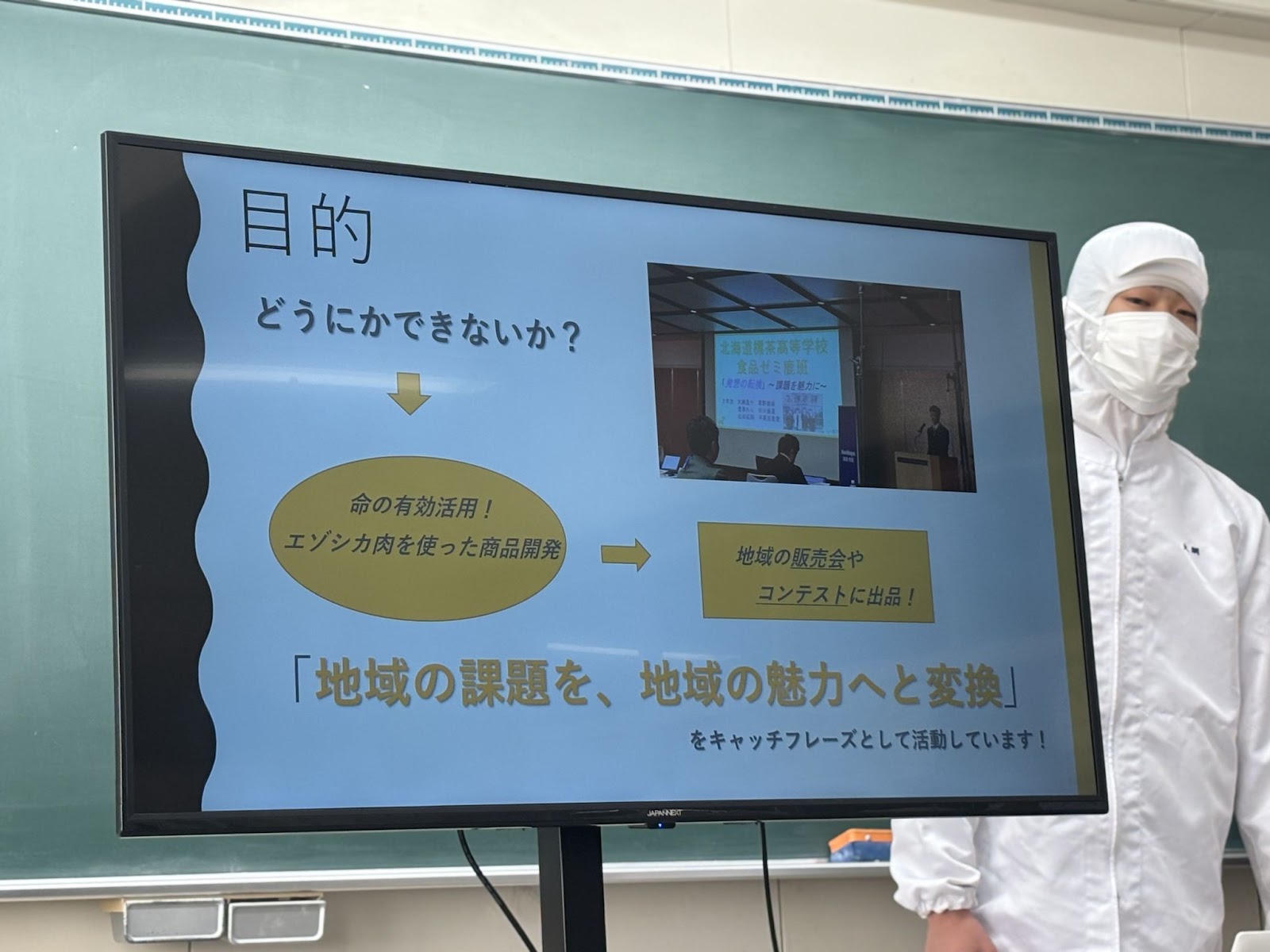

鹿による農林業被害は標茶町の深刻な課題。

鹿班の皆さんは鹿肉の適正な利用によって地域資源として活用しています。

地域のシカ肉業者の力を借りたり、販売会やコンテストに出品したり、その活動範囲を広げているそうです。

カレーの後は、そんな鹿班監修のもと、鹿肉ソーセージづくりを体験!加工室へ移動します。

加工室は酪農食品系列の生徒が、普段から授業で使用しています。

鹿肉ソーセージは、鹿肉を塩漬けにして臭みを消し、ミートチョッパーという機械でひき肉状に。そこに香辛料を混ぜて腸に詰めて作ります。

言葉にするとシンプルな工程で簡単そうに聞こえますが、これがまた難しい! 今回は、「香辛料と混ぜられたお肉を腸に詰める」「ねじってソーセージ状にする」という工程を体験しました。

続いては「ねじってソーセージ状にする」工程。なかなか勇気のいる作業です。

最後に専用の什器にソーセージを吊るし、燻製機にかけます。出来上がったソーセージは後日いただけるそうです。

作業の順番を待つ間、酪農食品系列に所属する松田さんにお話を聞いてみました。

===

───松田さんはなぜ酪農食品系列に入学したんですか?

松田さん:これといった理由は実はないんです(笑)。でも、酪農はすごく身近な存在だったんですよね。僕のお父さんが削蹄師(さくていし)で、父の友人が営む牧場で、登校前に乳搾りや清掃のお手伝いをすることがあったりします。特別なことではなくて、日常の風景として酪農があったから、自然に「学んでみたい」と思いました。

───酪農食品系列は、普通の高校生が経験できないことを学ぶことができますよね。

松田さん:そうですね。ソーセージに使う香辛料の配分や脂の量を実験したり、普通の高校生とは違うことを考えていますよね(笑)。座学と同じくらいかそれ以上のことを、この加工室で勉強しています。

───酪農食品系列ならではのエピソードってありますか?

松田さん:皆さん、腸に肉を詰めるのに苦戦されているじゃないですか。僕たちもよく失敗しちゃうんですけど、腸から破れてはみ出したお肉を焼いて食べたりとか、失敗を「つまみ食い」として楽しめたり(笑)。

───めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか!松田さんは標茶が好きですか?

松田さん:はい、好きです!ご飯、お水が美味しいですよね。

いつか進学や就職で離れることがあるかもしれないですが、疎遠になりたくない大切な場所だと思っています。

===

松田さんもそうですが、標茶高校の生徒さんの多くは「標茶のことが好きです!」と答えてくれました。

地域の知識や魅力を伝えることで、確実に郷土愛が育まれているんだなと感じます。

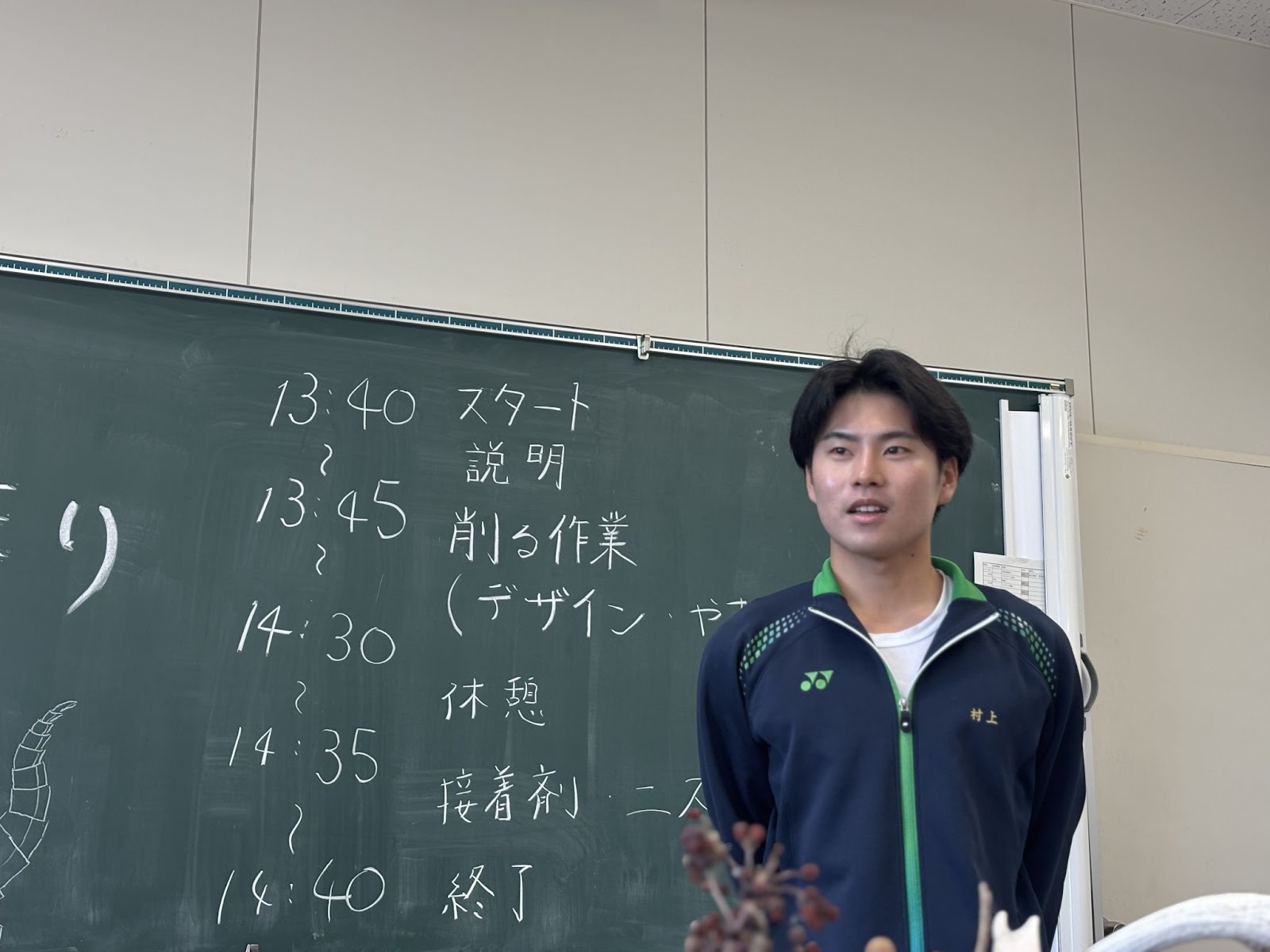

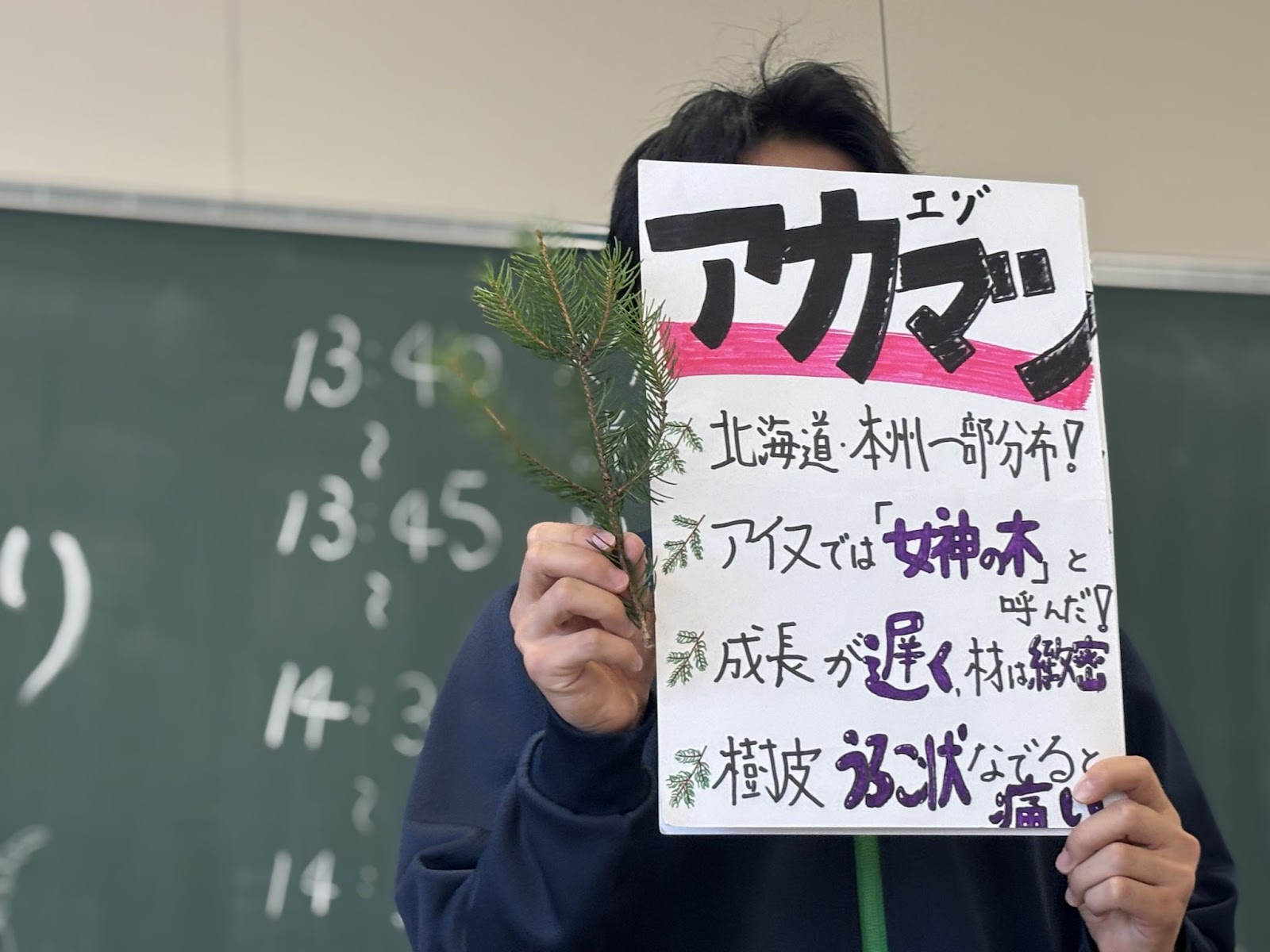

ツアーの最後は、ネイチャークラフト体験。ここからは地域環境系列の植物ゼミがプロデュースする体験活動です。

この日の体験内容は「標茶町産木材を使ったマイフォークづくり」。

トドマツとアカエゾマツの2種類どちらかを使って、制作をしていきます。

それぞれに特徴があり、参加者は手触りを確かめたり匂いを嗅いだりして選びます。

彫刻刀で自分の好きなように模様を刻み、その後はやすりで表面のざらつきや節を取り除いていきます。

やすりがけをしながら、「なんだかいい匂いがしてきた……!」と癒される大人たち。

やすりで磨いたあとは、事前に開けられていた穴に接着剤を流し入れて、フォークの刃の部分と接着します。

接着剤が固まったら完成!乾燥は植物ゼミの皆さんにお任せして、参加者はクロージングへと向かいます。

クロージングの準備の最中、文化理解系列の他国ゼミの皆さんが教室に登場!

今回のツアーのお土産に、手作りお菓子をプレゼントしてくれました。

他国ゼミでは、外国人観光客の交通事故を減らすために英語版の道路標識を作成したり、日本と海外のお菓子の違いを探求しているそうです。

今回はアメリカ発祥のお菓子、ブラウニーを作ってくれました!

そして再び、酪農食品系列の生徒が登場。体験で作ったソーセージは完成まで時間がかかるため、高校生が作っているソーセージをお土産にいただきました!

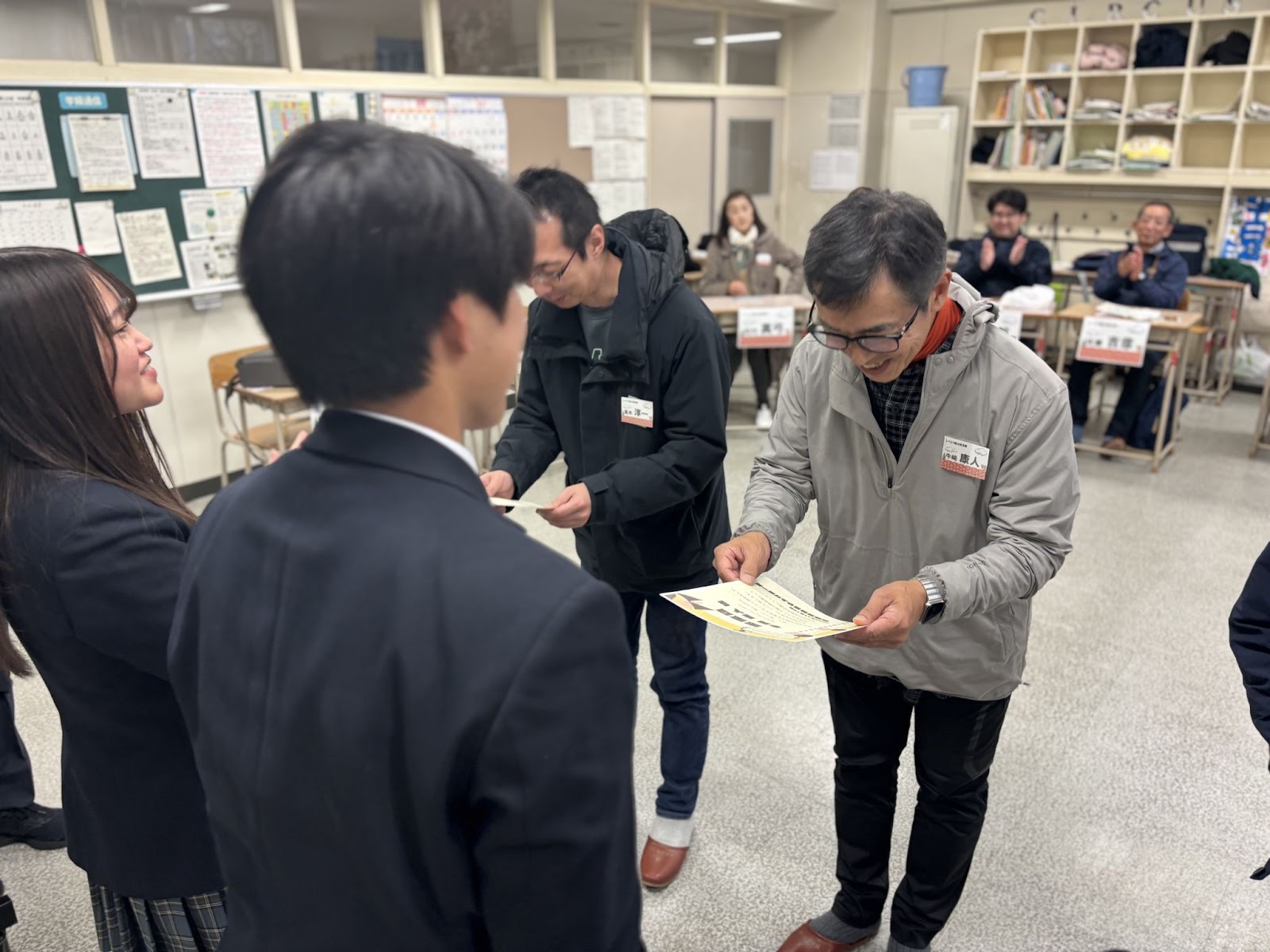

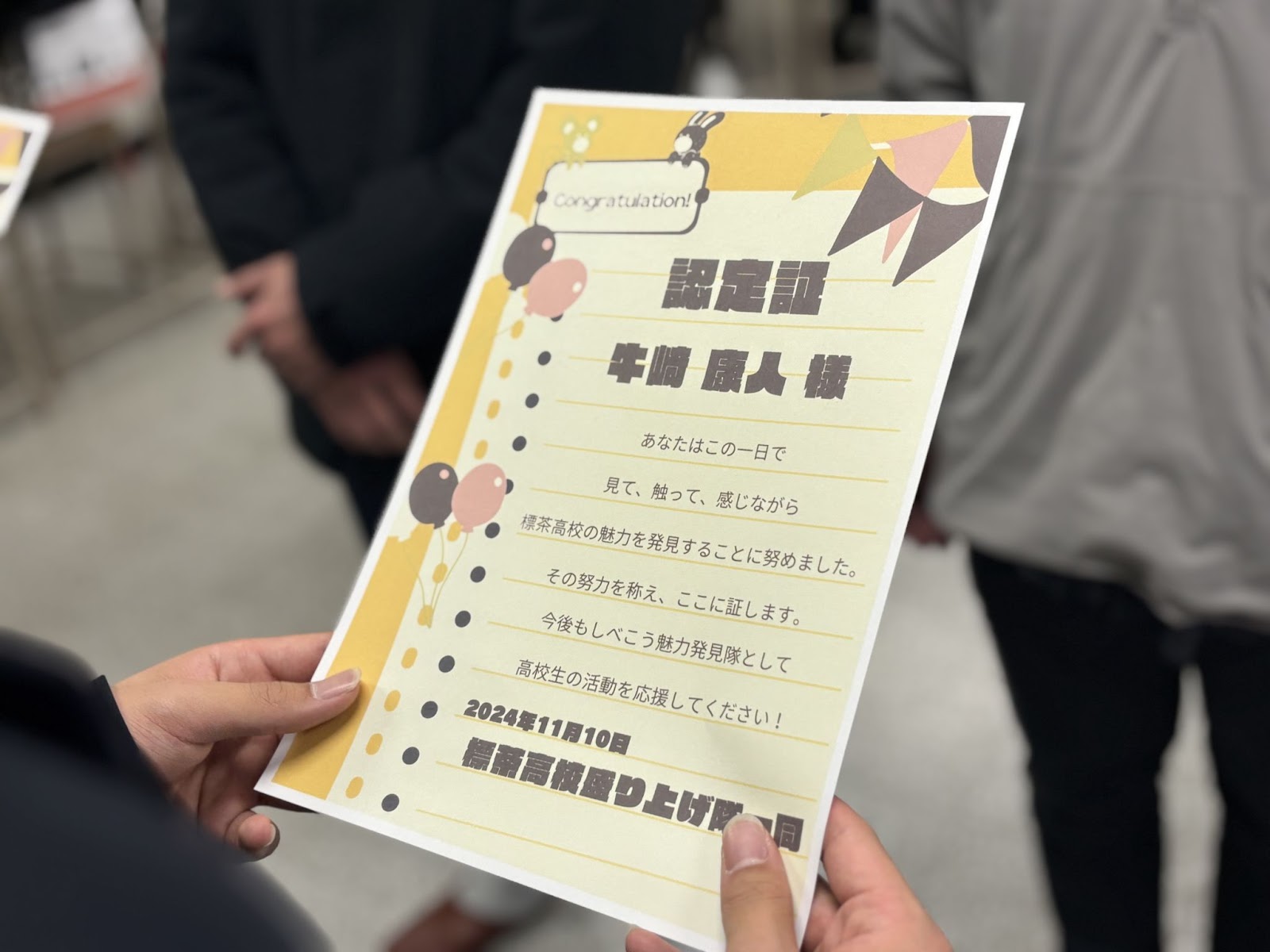

最後にツアー参加者に「しべこう魅力発見隊」としての認定証が授与されました。

「これからも標茶町や標茶高校のことを応援してください!」と記されています。私も応援しますよ!

「知ってください!!しべこうの魅力〜高校生めっちゃ頑張ってます〜」ツアー、標茶町や標茶高校の魅力が溢れる濃い時間を過ごすことができました。

これが2回目のツアープロデュースだという創生ゼミの皆さんですが、その完成度には驚きです。

創生ゼミをはじめ、標茶高校の生徒たちがここでの生活を存分に楽しみ尽くしていることが伝わってくる時間でした。

「この高校、この土地だからこそできることをしたい」という高校生が数多く輩出されている標茶高校は、標茶町にとっての宝物なんだろうなと気付かされました。

創生ゼミへのインタビュー

ツアー終了後、企画を担当した創生ゼミの3人にインタビューを実施! 標茶町、標茶高校への思いを伺いました。

===

───本日はお疲れ様でした。まず、皆さんが創生ゼミを選んだ理由を教えてください!

山賀さん:僕は2年生までは地域環境系列に所属していたんですけど、3年生になるタイミングで変えたんですよ。標茶町の魅力の1つとして、やはり自然や湿原が挙げられると思ったので、まずは地域環境系列に入りました。

ゼミ活動などを通して人と関わって学びを深めていきたいなっていう思いが芽生えまして、選び直しました。

藤川さん:私は標茶町民なんですけど、地元の標茶町のことを案外よく知らなくて。自分の地元のことをちゃんと知りたいなって思ったことがきっかけです。

菊地さん:素直に言っちゃうと、私は自然があまり好きじゃないし、食品にも興味がなかったので、消去法で文化理解系列を選んだんです。

でも私の先輩が文化理解系列のゼミ活動で全道大会などの大きな大会に出場していて。

校内の報告会で上位になると全道大会に行けることがあるんですけど、私は2年生のときから3年生にくっついて全道大会に参加していたんです。

そんな経験からだんだん文化理解系列の活動が楽しくなってきて、3年生になって自分のやりたいことを実現させていこうと創生ゼミの活動に参加しました。

良い意味でも悪い意味でも、文化理解系列のゼミ活動ってすごく自由なんです。

例えば音楽療法を取り入れたゼミや健康がテーマのゼミがあったりと幅広いので、1番自分のやりたいことができるんじゃないかなと思っています。

───標茶町の魅力というと「自然」というのは分かりやすいですが、今回は自然以外の魅力もたくさん知ることができました。ツアー設計で意識したことはありますか?

藤川さん:実は5月に、地域おこし協力隊のみなさんと一緒にバスツアーを企画したことがありました。そのときは標茶町自体の魅力を知ってほしいと思ったので、観光地や有名スポットを回る形をとったんですけど、今回の企画にあたっては「でも待てよ」ってなったんです。

私たち自身は普段から通っている場所だから気づきにくいけど、そもそも標茶高校が標茶町の魅力の1つなんじゃないかなと思ったんです。

───今回のツアーでは、高校生の活動を知ることができて本当に楽しかったです。このツアーをどのように次の活動に繋げていきたいですか?

山賀さん:僕たちが所属する創生ゼミをはじめ、文化理解系列って手段にとらわれずにいろんな方法で標茶町の魅力を発見する活動をしています。

今回はツアーっていう手段を使ったんですけど、それだけじゃないとは思っていて。

例えば今年はJALさんやHACさんとコラボレーションして、機内のパンフレットに標茶町、標茶高校の魅力を掲載していただけないかと話し合いを進めています。今年度の実現は難しいのですが、後輩たちが引き継いでくれることを楽しみにしています!

標茶町をPRする際、標茶高校生が前に出ていくことによって伝わり方も変わるし、高校生も学べることがあると思うので、それをまた高校や標茶町に持ち帰って……という流れを作りたいと思っています。

───標茶高校の生徒は、人前で話したり大人と話すことに慣れているなと感じました。皆さんのように特徴ある高校生活を送れる標茶高校はどんな子に向いていると思いますか?

菊地さん:標茶高校の生徒って「しっかりしてるね」とか「芯があるね」と言われることも多いんですが、私は、自分に自信がない方が来るべきだと思います。

自分の力で調べて発表する機会がたくさんありますし、地域内外の方との交流があったり、それが半強制的に体験できるんですよね。

私も中学生まではそんなに喋れるタイプじゃなかったんですけど、この3年間でボランティアで多くの方と関わりを持ったり、発表大会に参加したり、経験を積んだから、いまこうやってアドリブで喋れるようになりました。自分に自信がない子だからこそ、こういう環境があることがいいんじゃないかなと思います。

山賀さん:僕は自分に自信がなかったとしても、チャレンジが好きで、好奇心旺盛な子が向いてるんじゃないかなって思いますね。

僕、中学時代あんまり学校に通ってなかったので人と関わることもなかったし、 そもそも家から出ることも少なかったけど、この環境ではチャレンジできる機会がとても多いんですよ。

しかも「経験者募集」ではなくて、「とにかくやってみたかったらOK!」という機会が多い。

チャレンジ自体には躊躇しない方は、とても成長するんじゃないかなって自分自身を振り返って感じます。

───標茶高校に入って自分の性格やスキルが変わったという実感を持ってる方はいますか?

全員:はい!(挙手)

───全員なんですね!藤川さんはどういうところが変わったと思いますか?

藤川さん:私も中学生までは本当に人見知りがすごくて、人と関わるのも苦手でした。

でも標茶高校に入学できたからこそ、机に向かって受ける授業だけじゃなくて、学校の外に出る授業がとても多いので、人と関わる楽しさを知ることができたんです。

───標茶高校の環境があったからこそ自分を変えることができたんですね。みなさんは現在3年生ですが、今後の進路はどのように考えていますか?

山賀さん:僕は今まで大きな都市で過ごしたことがないので、 一度都会に出たいなと思います。

標茶の良いところは知っているけれど、それが都会とどう違うのか、都会に出たときにどう感じるのかを知りたいなって思っています。

「やっぱり俺にとっては標茶が良かったんだな」と思えば、いつでも戻ってこれるっていう安心感がありますね。

藤川さん:進路は決まっていて、釧路市で接客業に就職が決まりました。

高校で身につけることができたコミュニケーション能力を、今後も生かしていきたいと思っています。

菊地さん:東京の大学に進学予定です。

標茶高校に入学したことがきっかけで、標茶町で起業している方や地域おこし協力隊の方に出会うことができました。その出会いの中で、PRの仕事に憧れを持ち始めたんです。いつか広告業に就きたいなと思っていて、マーケティングを学びます。

この夢を持てたのも標茶高校に入ったからだなと思いますし、標茶町にいずれ戻ってきて、魅力を発信する仕事に就きたいなと思ってます。

───標茶高校だからこそ見つかる夢があるって素敵ですね。みなさん、ありがとうございました!

標茶高校文化理解系列・創生ゼミのみなさんによる「知ってください!!しべこうの魅力〜高校生めっちゃ頑張ってます〜」ツアー、いかがでしたでしょうか?

実はドット道東の周りにも標茶高校出身の高校生・大学生は非常に多いんです。その全員が強い芯を持っていて、不思議に思っていました。

今回のツアーで生徒を応援する環境、学内外で学びを深めるカリキュラム、そして何より生徒同士が刺激し合うチームワークが、そんな卒業生を生んでいるんだなと知りました。

標茶高校には町内外から多くの生徒が入学します。実家を離れて生活する生徒へのフォローや寮などの設備も充実しています。

標茶町の大自然と、自分でさまざまなことに挑戦できる環境に興味を持った方は、ぜひ標茶高校へアクセスしてみてくださいね!

▼標茶高校の生活が覗ける「Shibeko News」はこちら

http://www.shibecha-h.ed.jp/News